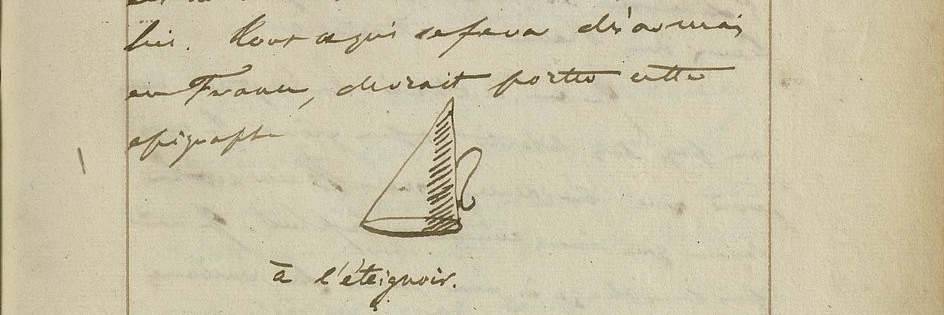

Qu’on puisse ne pas vouloir vivre dans le monde tel qu’il se dessine et qu’on puisse encore vouloir vivre, tout simplement, n’est pas le moindre des paradoxes auquel se trouver confronté. Et cette expression — « le monde tel qu’il se dessine » — n’est pas une formule pour résumer la somme des angoisses que l’on peut bien ressentir devant les évolutions prétendument nécessaires et inévitables de la vie sociale ou de la vie en général (l’intelligence artificielle, le surtourisme, l’uberisation de l’économie, l’effondrement de la biodiversité, le devenir synthétique de la nature, la moïsation de la politique, le catastrophisme climatique, et j’en passe), c’est la forme même que prend notre vie, laquelle forme n’est pas tant prise (comme s’il y avait une sorte de volonté fatale et impersonnelle à l’œuvre, étrange résurgence d’un design surhumain), que forcée : je n’ai pas demandé ce monde et, pourtant, c’est ce monde qui advient, et dans lequel il me faut vivre. Car, cela va de soi (mais peut-être faut-il le souligner pour éviter tout malentendu), dans ce monde, et je ne reprends pas ici la liste dressée rapidement ci-dessus, dans ce monde, il n’y a pas de place pour la démocratie, parce que toute pensée humaine en aura été savamment expulsée. Que ce qui faisait jadis la dignité de l’homme, la pensée (cf. Pascal), ne soit plus considéré que comme une tâche fastidieuse parmi d’autres, tâche qu’on peut efficacement déléguer à une machine parce qu’elle est censée être plus intelligente que nous (mais qui « nous » ?), ce n’est pas un simple progrès technique, comme ont pu sembler l’être les usines à slips ou à n’importe quoi, c’est le renoncement pur et simple à l’existence, à tout destin. Et il n’est pas fortuit que, dans les pays occidentaux, pareils phénomènes s’accompagnent de la volonté d’inscrire la mort dans la Loi, comme si les peuples, pressentant leur fin approcher, préféraient l’anticiper, prendre des dispositions relatives à celle-ci, plutôt que d’en être les passives victimes. Car, derechef, on se demande quel peut bien être l’avenir d’un peuple qui se préoccupe principalement de ne pas se reproduire, de prévoir le temps futur de son inactivité, et de se disposer non pas tant à mourir qu’à être mis à mort sans douleur. Pour un tel peuple, dans un tel monde, on comprend que sous-traiter la pensée soit une aubaine qui dégage un surplus bienvenu de temps libre, toute contrainte étant conçue comme une entrave à la jouissance, c’est-à-dire à la liberté. À commencer par celle-ci, la malédiction de l’espèce par excellence : l’enfantement. La liberté se confondant avec la satisfaction immédiate d’un besoin plus ou moins primaire, satisfaction que procure le fait de pouvoir cliquer sur un écran afin de se faire livrer indifféremment un repas, de la drogue ou un plan cul, à la fin prochaine de l’histoire, et définitive, celle-là, l’accomplissement du désir coïncidera avec la disparition de qui désire. La vérité est que, quiconque veut vivre malgré tout ce qui est à vous dégoûter de vouloir, ne peut s’empêcher d’avoir hâte qu’elle advienne, cette nouvelle fin de l’histoire, pour passer enfin à autre chose. Mais elle tarde à venir et il lui faut souffrir le spectacle affligeant d’une civilisation qui s’enfonce chaque jour un peu plus avant dans la plus crasse des bêtises. Comme si, tous les moyens nous étant offerts du paradis sur terre, nous nous complaisions à en faire un enfer, ou plutôt un cirque des moins réjouissants, des plus sinistres, bien au contraire. On voudrait s’enthousiasmer, mais pour quoi ? Il faudrait pour ce faire s’amputer des meilleures parts de son intelligence et de sa culture pour se livrer pieds et poings liés aux délires pressants du fanatisme. Faire comme tout le monde, soit. Mais à quoi bon vivrait-on, dès lors ? Je ne vais tout de même pas me salir pour n’importe quoi, pour n’importe qui, pour les masses sèches comme les terres stériles. Tout y transpire l’uniformité, l’ennui. Et le mâle dominant du nouvel Occident est un pauvre type ventripotent qui, affalé sur un banc, regarde de ses yeux tout ronds le temps s’écouler qui le sépare de sa fin prochaine. Massacre ou lassitude, il ne sait. Et qu’importe ? Tout est indifférent. Dans le manuscrit de son Histoire de la peinture en Italie, à la date du 25 juillet 1815, accablé par la nullité de la Restauration (« le parti de l’éteignoir », comme il l’appelait), Stendhal dessina un éteignoir au beau milieu de cette phrase : « Tout ce qui se fera désormais en France devrait porter cette épigraphe [ici le dessin et dessous :] à l’éteignoir ». C’est qu’il avait cru voir les Lumières (et les suivre), lui. Mais moi ?

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.