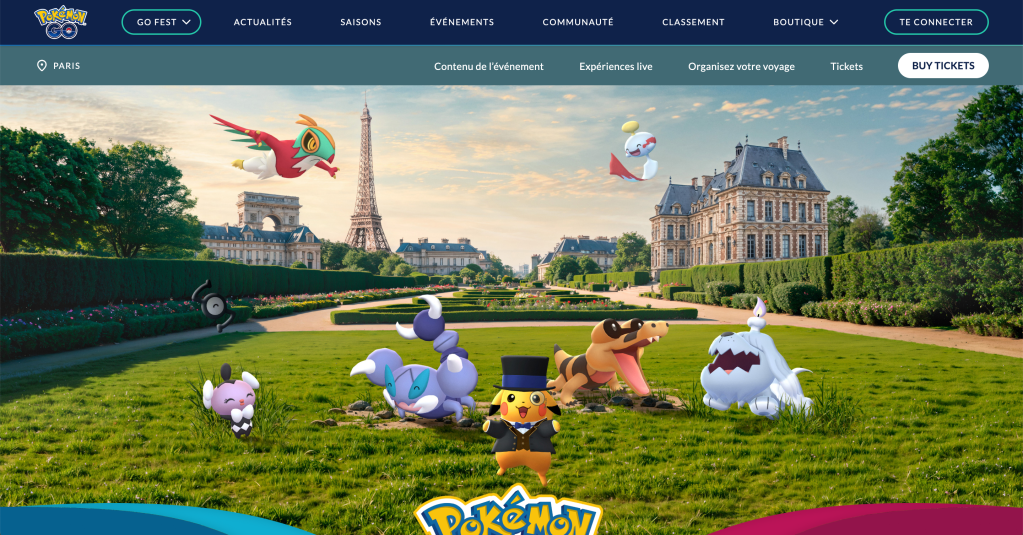

Sur le boulevard, chaque mètre carré cédé par le consumérisme est immédiatement occupé par des êtres humains sans abri qui en font précisément leur abri. Généralement, c’est le pas de porte d’un commerce de bouche destiné aux touristes que la gare déverse sur Paris qui a fermé ses portes, ou une échoppe plus ou moins quelconque, et dans le vide de quoi viennent se glisser un ou plusieurs corps qui y installent leur domicile de fortune (cartons, matelas, couvertures, sacs, chaises, etc., tout le mobilier de la survie en milieu urbain). Dans le jardin, depuis hier, ce sont des masses d’hommes et de femmes (mais principalement des hommes, et principalement en surpoids, voire en état d’obésité avancée) qui, les yeux littéralement rivés sur l’écran de leur téléphone, se déplacent en groupes plus ou moins denses plus ou moins grands à la recherche de quelque chose. Tout d’abord, on ne sait pas quoi, et puis on finit par comprendre : ces adultes plus ou moins jeunes cherchent des Pokémons. Une recherche rapide finira par m’apprendre (je cite la communication officielle de la mairie de Paris) que la ville est mise à la disposition de ces êtres étranges : « Des lieux iconiques pour partir à la recherche de Pokémon. Dans Paris, les explorateurs pourront suivre des Routes officielles dans le jeu. Ces parcours guideront les Dresseurs vers des monuments parisiens emblématiques et des joyaux cachés qui mettent en valeur la beauté et les mystères de la ville. » La beauté et les mystères de la ville, en vérité, ces chasseurs nomades post-modernes ne les verront pas, mais seulement le petit écran qui les aveugle. Alors, dans le silence de son for intérieur, on en vient à vanter les mérites de la nulliparité occidentale : heureusement, la majorité de ces gens ne se reproduiront pas et disparaîtront sans reste, que leur empreinte carbone qui, bientôt, s’effacera à tout jamais. La nature est bien faite, en fait. Tâchant de courir dans la chaleur de Paris et au milieu de ces troupeaux de zombies, je pense à mon arrière-grand-père, qui quitta son emploi de berger en Corse pour se faire ouvrier sur le continent, et songe que, malgré le temps qui passe, les choses n’ont peut-être pas tant changé que les apparences pourraient le laisser penser. Ces masses, n’importe qui pourrait les mener à faire n’importe quoi. Et le conditionnel est un euphémisme anachronique, un peu trop poli : ces masses n’importe qui les mène déjà à faire n’importe quoi, ainsi que chaque jour, nous en avons la preuve sous nos yeux. En vérité, tout se tient : on livre l’espace public aux intérêts mesquins d’une prospérité illusoire dans les ratés toujours plus nombreux de laquelle viennent s’implanter les restes d’une humanité archaïque qui préfigure ce que l’avenir nous réserve. Pour le prédire, cet avenir, nul besoin de dons spéciaux ni de modèles mathématiques sophistiqués, il suffit d’ouvrir les yeux. Ensuite, il faut tâcher de ne pas pleurer. Et de garder les idées claires.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.