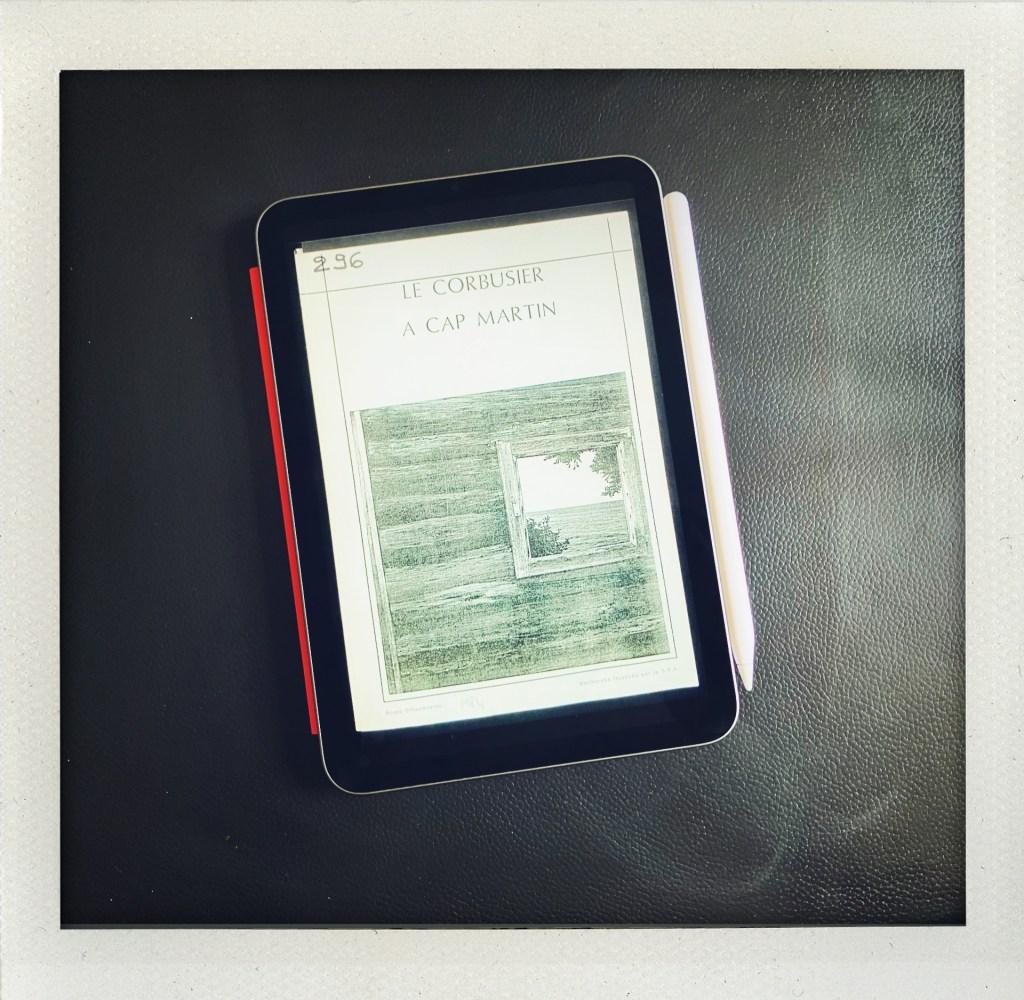

Tu vas trouver qu’il m’en faut peu. Et peut-être que c’est toi qui as raison. Ou n’est-ce pas parce que nous ne savons pas vivre de presque rien que nous sommes si malheureux ? Et n’est-ce pas un signe de santé que de savoir renoncer à une impulsion, comme l’écrit Nietzsche (tu te souviens des pages de l’Homme sans qualités où Clarisse se refuse à Walter ? elle a la bouche pleine de ces citations de Nietzsche, que Musil notait consciencieusement dans ses carnets, ou de leurs paraphrases) ? Toujours est-il que, comme cela m’arrive, de temps à autre, je venais de finir, ou quasi, d’écrire mon journal quand j’ai tout effacé : je pensais que cela allait me soulager, me faire du bien, d’écrire ce que je venais d’écrire, mais en fait, c’était exactement le contraire, et ce qui m’a vraiment soulagé, c’est de supprimer ce que je venais d’écrire, de faire le vide, de chasser mes pensées néfastes, de les supprimer, ces pensées qui m’intoxiquent. J’en ai parlé en passant, hier, la bêtise, et la lutte contre la bêtise, qui me semble vaine, et je ne sais pas pourquoi je me suis entêté dans cette voie, je ne sais pas ce que je devais m’imaginer, quels torts je pensais pouvoir redresser avec mes phrases. Et ce n’est pas vraiment que je me suis senti naïf, que je me suis senti contaminé par la bêtise, pour ainsi dire, je ne sais pas ce que c’est, en fait, c’est simplement venu comme cela, il m’a paru tout à coup évident que ce que je venais d’écrire devait être supprimé, immédiatement, disparaître pour toujours. Et, ce n’était pas ce que je cherchais, je te l’assure, mais c’est effectivement ce qu’il s’est produit, c’est à ce moment-là que je me suis senti vraiment bien. Tant que je me moquais de la bêtise de l’autre, j’étais encore sous son emprise, l’empire de la bêtise, j’étais encore victime de la bêtise, dont je ne viendrai jamais à bout, dont personne ne viendra jamais à bout, et quand il m’est apparu que c’était à détruire, non pas la bêtise, mais la part de moi qui avais été touchée (comme un fruit est touché, abîmé, gâté) par la bêtise, que c’était moi qu’il fallait que je détruise, que je supprime, que je réduise à rien, zéro, néant, si je voulais continuer de vivre, si je voulais croître et pousser, comme la belle plante que je suis. Un peu vieille, oui, peut-être, mais c’est vieillir ou mourir tout de suite. Alors, comme j’ai encore des choses à faire sur cette terre, ce me semble, je préfère vieillir. L’autre soir, Daphné m’a dit que j’avais de beaux cheveux et que, quand je serais vieux, quand ils seraient tout blancs, j’aurais l’air d’un joli mouton. Grâce au vide, je fais de la place, pour cette phrase, par exemple, dont la lecture, hier, m’a mis en joie : « La manière dont Le Corbusier s’est petit à petit approprié la parcelle, est quelque peu comparable à une pratique bien connue des cabanonniers marseillais : on l’appelle “l’avancée” ; c’est le mode de croissance sauvage du cabanon qui, sous de multiples variantes, consiste à étendre la construction, ou son territoire par à-coups successifs (les avancées) et assez discrètement pour que les autorités ne le remarquent pas, ou bien trop tard. » Évidemment, c’est une histoire qui se rattache au passé (aujourd’hui, le moindre cabanon vaut dans les 200000 euros et il est voué à disparaître à cause de l’érosion, tant pis pour Kad Merad, quand il n’y aura plus rien, la mer aura repris ses droits, elle qui ne fait que monter et descendre depuis des millions d’années, et on ne peut rien faire contre cela, on a peut-être tendance à trop facilement l’oublier), mais il y a un esprit, une pensée qui m’est chère. Dont celle de ma chère mer, qui me manque. Une pensée, un sentiment aussi — mais y a-t-il vraiment une différence ? —, où j’avance ; — c’est mon petit chantier.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.