À quel point me suis-je assommé moi-même (tant j’étais arrogant, pontifiant, redondant) ? Au point que j’ai effacé tout ce que j’avais écrit. Et voici le résultat :

.

À quel point me suis-je assommé moi-même (tant j’étais arrogant, pontifiant, redondant) ? Au point que j’ai effacé tout ce que j’avais écrit. Et voici le résultat :

.

Si personne ne voit le problème, ce n’est pas qu’il n’y a pas de problème, mais peut-être que tout le monde a un problème. Mais quel problème ? Je ne sais pas. Je ne sais plus comment cette phrase m’est venue. Je crois que je pensais à quelque chose, quelque chose de précis, que je suis tombé sur une formule de ce genre, et que je me suis dit, en la généralisant, si cela se trouve, il est possible d’aboutir à quelque chose d’intéressant. Est-ce que cela se trouve ? La question demeurera pour l’instant sans réponse. J’ai mal couru ce matin. J’ai mal couru ce matin parce que j’ai mal dormi cette nuit. J’ai mal dormi cette nuit parce que, avant de m’endormir, j’ai regardé la version filmique de la Guerre des mondes, mise en scène par Steven Spielberg, et que c’était d’une nullité effrayante, le plus effrayant étant que ce n’était pas Tom Cruise qui était nul, au contraire, il est plutôt bon, mais le film en tant que tel, avec cette ellipse finale qui signifie clairement que le film n’est pas pensé en tant que film, mais en tant que produit, qui coupe ce qu’il y a de plus intéressant pour laisser voir seulement ce qu’il y a de moins intéressant, préférant à la résolution de l’intrigue et donc à son mystère, la description du nombril de l’Amérique (la famille à laquelle le héros, sorte d’anti-Ulysse, est étranger), Amérique dont on sait désormais, à supposer qu’on en ait jamais douté, ce qu’elle pense réellement du monde. Si l’Amérique est à ce point obsédée par son nombril, c’est qu’elle s’imagine elle-même le nombril du monde. Triste. Nul. Ergo. Mais, après tout, à qui puis-je m’en prendre sinon à moi-même ? Eh bien, non, ce n’est pas tout à fait exact : l’industrie culturelle a tellement fait pour muer en auteur le vulgaire faiseur qu’a toujours été Spielberg qu’on est tenté d’aller voir, histoire qu’on soit surpris. Eh bien, non, on n’est pas surpris. Ou plutôt, oui, on est surpris, surpris que ce soit cela, l’art. C’est-à-dire, en somme, pas grand-chose, mais beaucoup d’argent, dont les tonnes ont remplacé le talent, le génie, les idées, le goût, l’esthétique, tout, c’est bien connu : tu n’es pas intelligent, tes parents sont riches, un point, c’est tout, alors sois con, tu passeras peut-être pour quelqu’un de bien. Vraiment ? Non, mais au moins on ne te remarquera pas. Respire-t-on mieux de la sorte, noyé ? Sans air ? Qui sait ? Luftgebäude, le mot qui faisait tiquer Stanley Cavell, hier, et que la dernière traduction française en date ne voit même pas, qui traduit par le balnéaire « châteaux de sable » (et pourquoi pas « en Espagne » ?) semble tiré du Faust de Friedrich Maximilian Klinger (poète et dramaturge allemand, qui fut l’ami de jeunesse de Goethe, et dont le titre de la pièce, Sturm und Drang, connaîtra la postérité que l’on sait), roman où l’on trouve la phrase que voici : « Er versank in tiefe Betrachtungen; das Luftgebäude seines Stolzes fiel zusammen, und die schlummernden Empfindungen seiner Jugend schossen hervor, um seine Qual zu vermehren. » (Faust, V, 3). Ce que, en 1935, aux éditions Eugène Figuière (sises alors 166, boulevard du Montparnasse), Henri Roger traduisait par : « Il tombe dans de profondes réflexions ; l’édifice chimérique de son orgueil s’écroule en même temps, et les sentiments assoupis de sa jeunesse se réveillent pour augmenter ses tourments. » Dans une note consignée dans un carnet (Ms-157a), qui ne laisse peu de doute quant à l’origine de ce mot déroutant dans les Recherches philosophiques (cf. Vermischte Bermerkungen, 1937, 485), Wittgenstein, semblant citer de mémoire (il manque en effet la Luft du Luftgebäude), écrit : « Das Gebäude Deines Stolzes ist abzutragen. Und das gibt furchtbare Arbeit. », c’est-à-dire : « L’édifice de ton orgueil est à démolir. Et cela donne un travail épouvantable. » [Voir Granier, dans Remarques mêlées (83) : « Il faut démolir l’édifice de ton orgueil. Travail effrayant. »] Betrachtung, Luftgebäude, Stolz, tout y est, et le premier manuscrit des Philosophische Untersuchungen (Ms-142) date précisément de novembre 1936 – juin 1937, où l’on trouve, mot à mot et encadrée, la remarque qui deviendra la numéro 118 dans le texte publié à titre posthume. Comment ne pas supposer, dès lors, que Wittgenstein lisait le Faust de Klinger à cette période-là et que les mots du poète ont sauté dans le texte du philosophe ? Luftgebäude ne paraît pas moins déconcertant, mais moins zen, assurément, plus classique, voire romantique. C’est que la langue philosophique (et cela est particulièrement vrai, me semble-t-il, chez Wittgenstein) ne peut pas être un jargon : la philosophie n’est pas un formulaire technique (une sorte de science humaine), elle s’abreuve à toutes les sources qu’elle transfigure, — tout est toujours comme avant (comme cela a toujours été) et, pourtant, rien n’est plus pareil. C’est en cela seulement que la philosophie peut n’être pas datée, mais intempestive. Autrement, elle n’est qu’un commentaire vulgaire, et dispensable, surtout, de l’époque. Ce à quoi, naturellement, toutes les époques s’adonnent avec enthousiasme, qui jouissent de se regarder le nombril, de tout voir à partir de l’idée qu’elles se font d’elles-mêmes (d’où elles entreprennent de déduire la réalité), pour in fine ne rien voir du tout et bâtir ces fameux édifices d’air dont la destruction est une tâche, semble-t-il, interminable.

C’est peut-être avec la plus grande des légèretés que, tout bien considéré, se joue le destin du monde. Monde dont on se demande bien pourquoi il a seulement un destin. Si demain l’espèce qui est la nôtre devait disparaître de la surface de la terre, comme d’innombrables espèces ont disparu avant elle, et pas que des dinosaures, des hominidés, aussi, qui marchaient à deux pattes, comme nous, cela ne serait pas tout à fait indifférent, quand même d’aucuns le souhaiteraient, mais la terre ne s’arrêterait pas pour autant de tourner. Ni l’univers, dont on ne sait à peu près rien, d’exister. Ce qui est heureux : ne serait-il pas dommage, en effet, que tout dépendît de nous, qui sommes, comment dire ? un peu vains. À supposer qu’il ait un sens, ce n’est pas entre les êtres que le relativisme est vrai, c’est au regard de cette sorte de destin qu’on semble s’acharner à massacrer, à ruiner à force de violence, de laideur, de guerres, de malheurs : quand on regarde au loin (devant et derrière, si j’ose dire), on ne tarde pas à apercevoir que tout ce que nous faisons est insignifiant, — les théories les plus prometteuses s’avèrent au mieux imprécises, si ce n’est inexactes, voire tout simplement fausses, les œuvres disparaissent de la mémoire des humains, sinon purement et simplement, les espèces s’éteignent, et toutes les grandeurs, vues de loin, paraissent quelque peu ridicules, excessives, exagérées, pour ne pas dire enflées, comme la grenouille de la fable. Peut-être que l’intérêt de quelques-uns explique tout de ce destin. Après tout, les épopées les plus célèbres n’ont-elles des motifs scabreux ? Un mari cocu, jouet de déesses qui s’amusent entre elles, étouffant de honte, décide d’aller saccager une ville lointaine et n’y parvient qu’avec peine (celle-là même avec laquelle, peut-être, il ne faisait pas jouir sa femme qui lui en préféra un autre, plus beau que lui) ; tout peut, ou à peu de choses près, se réduire à cela, ou l’histoire d’un insatiable appétit de destruction qui dissimule mal les causes médiocres qui sont à son origine. « Wittgenstein, écrit Stanley Cavell dans l’avant-propos de son Claim of Reason, confesses, or rather cloaks himself as subject to the accusation, that his work “seems only to destroy everything interesting, that is, all that is great and important” (Investigations, §118). His consolation is to reply that “What we are destroying is nothing but structures of air…”. (I translate litteraly in order to let out the Zen sound.) But after such consolation, what consolation? » L’image d’un Wittgenstein en costume de John Cage est plaisante et, en effet, la traduction d’Elizabeth Anscombe, qui rendait le fantastique Luftgebäude par house of cards, n’est pas satisfaisante, Cavell a raison de la corriger pour faire entendre toute la légèreté de l’allemand. L’image, en tout cas, est stupéfiante : « D’où cette réflexion (Betrachtung), écrit Wittgenstein, tire-t-elle son importance, puisqu’elle semble ne détruire que ce qu’il y a d’intéressant, c’est-à-dire de grand et d’important ? (Pour ainsi dire, tous les édifices, dont elle ne laisse que des gravats et des décombres.) Mais ce ne sont que des édifices d’air que nous détruisons, et nous libérons le sol du langage sur lequel ils se tenaient. » [Anscombe se trompe, qui traduit « on which they stand » alors que Wittgenstein écrit « auf dem sie standen », pas « auf dem sie stehen », et aurait dû traduire par « on which they stood » : « Woher nimmt die Betrachtung ihre Wichtigkeit, da sie doch nur alles Interessante, d.h. alles Große und Wichtige, zu zerstören scheint? (Gleichsam alle Bauwerke; indem sie nur Steinbrocken und Schutt übrig läßt.) Aber es sind nur Luftgebäude, die wir zerstören, und wir legen den Grund der Sprache frei, auf dem sie standen. »] Il faut être philosophe pour comprendre que c’est toujours de l’air que l’on détruit, c’est-à-dire : l’illusion, et avoir le courage d’entreprendre pareille destruction. C’est l’illusion qui nous empêche d’être libre, de parler librement. Les hommes puissants s’imaginent toujours que ce sont les vrais murs qu’il faut abattre, et les gens qui pourraient s’y tenir paisiblement à l’abri, ignorant qu’en cette démesure même, ils avouent leur impuissance. Quand il retrouve sa femme à la fin de la guerre, Ménélas voudrait tuer Hélène pour se venger de l’humiliation qu’elle lui a infligée, mais il n’en a pas la force, elle est trop belle. Ceux que ce désir de puissance n’a pas rendu impuissants savent bien que les vrais murs ne sont pas de pierre, mais d’air : c’est l’illusion qui nous trompe, et nous perd. Ce que nous tenions pour grand et important, une fois revenus de l’illusion, nous l’apprenons enfin : c’était de l’air. Et pour qui respire, n’est-ce pas la plus belle des consolations ?

Rêve lointain d’une polyglossie européenne. Évanescent, qui pis est, ce rêve. Polyglossie de l’Europe et polyglottisme des Européens. Un peu comme le provençal des troubadours, qui ne chantaient qu’en une seule langue par-delà des entités politiques diverses, des expressions différentes, mais à l’envers, — des tas de langues pour le continent unique où elles nées, où elles versent. De neuves langues, des langues antiques, sans guère de différences, outre la mémoire, entre les mortes et les vivantes, quiconque parle, ou chante, en effet, se sachant vivant et mort, à la fois. Où est l’Europe ? Du regard, des doigts, de la langue, je la cherche, lèche, sans la trouver. C’est elle, évanescente, qui emporte mon rêve dans son lent partir. La politique, c’est la guerre. De toute façon. Que tout le monde veuille en faire, et que tout en soit devenu, de la conquête de l’espace aux poils de ta chatte, qu’est-ce, sinon le signe que tout le monde désire en secret la mise à mort de l’autre, de toutes les autres, sans exception ? Ce n’est pas vrai que l’on croie encore à la démocratie (et le mot, même) puisque l’on veut toujours réduire au silence qui ne parle pas comme soi. Pas de survivants : langages, langues, idiomes, dialectes, parler patois viendrait exaucer, au contraire, nos désirs multiples, notre désir de multiplicité. Je suis l’idiot sous le dôme de l’écriture. Et les sabres des sons en lesquels il s’effondre sont le tissu de mon dépit. Nul autre temple que mes phrases, lesquelles se heurtent sans cesse aux limites de la grammaire, aux frontières de l’ontologie. Brasses dans la mer ; bientôt, c’est l’océan. Iroquoises à l’abordage de l’iridescente iroise. Falaises plongées et phallus plongeurs. Il y a des lumières qui clignotent, des êtres qui parlent dedans l’écran, et moi, je nage.

Tout est tellement affligeant, me dis-je. Et cherche dans le dictionnaire : « Qui cause de l’affliction, un grand chagrin. » Cherche encore : « Épreuve douloureuse envoyée par Dieu. » Mais quel Dieu ? Je me demande. Une autrice de bande dessinée raconte comment, pendant une année, elle ne s’est pas épilée, cependant que, humilié il y a quelques jours à peine par un plus puissant que lui, après avoir claqué la porte du bureau où il se trouvait assis, l’homme d’État héroïque se dit prêt à se soumettre. Sont-ce des réponses à la question ? Ailleurs que dans le dictionnaire, je cherche ce village provençal le moins peuplé du monde qui pourrait accueillir mon refuge. Et, quand je pense à Daphné, dans une sorte d’objection par anticipation que je m’adresse à moi-même, je me dis qu’elle est supérieurement intelligente, et que le monde est grand. Toutes ces objections que je m’adresse à moi-même, je m’en rends compte, viennent spontanément, comme si j’avais intégré parfaitement le mode de raisonnement analytique en philosophie qui veut que, pour argumenter, il faut toujours parer à d’éventuelles, et je peux supprimer le « comme si », c’est ainsi que je pense, comme je respire, comme je vis. Mais n’est-ce pas pénible ? J’imagine s’adressant à moi une petite voix qui ferait semblant de me plaindre, pareille à la dame qui, hier, disait à la dame qui lui racontait ses déboires lors de ses vacances au ski (et le poids le plus lourd de la charge mentale qui allait avec), « Comme je vous admire… », ce qui signifiait, bien évidemment : « Tu ne voudrais pas la fermer, à la fin. Je n’en ai rien à foutre de ta vie, moi. » L’humanisme ordinaire, quoi. On aurait pu se croire dans une parodie involontaire d’une pièce de Molière (« Comme je vous admire » étant la réplique contemporaine et infime de « Qu’allait-il faire dans cette galère ? »), mais non, c’était la vie, tout simplement. Banale, tout simplement. Ce n’est pas pénible, en vérité, et je réponds à présent à l’objection que la voix, ironique, dans ma tête, m’a adressée, ou alors, c’est que j’y suis habitué. Au bout du fil avec lequel je tisse mes phrases, je pense à mon ami P. dans son village des Basses-Alpes, qu’il appelle volontiers, je crois, « mon ermitage chinois ». J’ai envie de le prendre dans mes bras et de lui dire : « Tu as tout compris, mon ami. C’est toi qui as raison, évidemment. Fuyons nous aussi, fuyons. » Et Daphné ? Le monde est grand, t’ai-je déjà répondu. Et sinon, mon obsession passionnée du moment : comment, dans un espace géographique occupant la moitié sud de la France et s’étendant au-delà en Catalogne et dans le nord de l’Italie, indépendamment de toute doctrine, sans effort nationaliste, par-delà des oppositions politiques réelles et concrètes, entre des individus de conditions sociales très diverses, une langue a pu trouver usage.

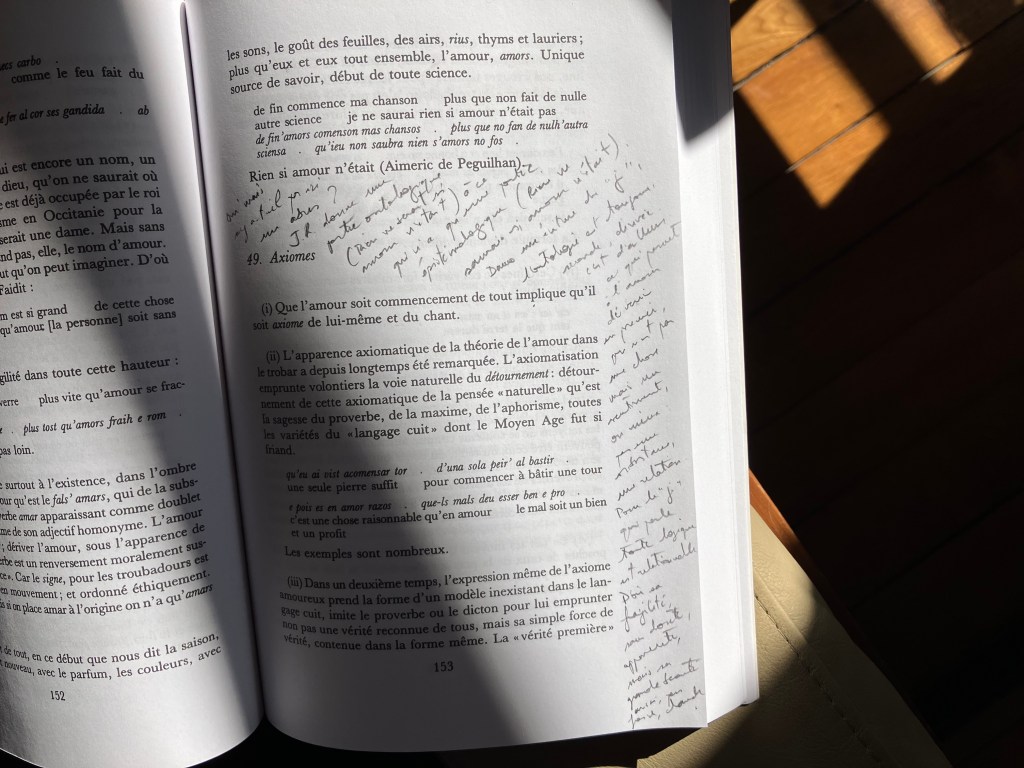

Devant le portail de l’école, en attendant les enfants qui tardent toujours un peu à sortir, on s’entretient de la charge mentale des vacances au ski. Sur le moment, je comprends : « de l’agence Husky », et me dis : « Drôle de nom pour un agence de com’, quand même, non ? un nom de chien », associant dans cette élocution mal comprise l’agence de mon imagination avec celle où Nelly a travaillé, une semaine durant en arrivant à Marseille, il y a quelques années de cela, MCM PR, à Malmousque, devant laquelle je suis passé à plusieurs reprises la semaine dernière, et qui semblait toujours fermée, définitivement, peut-être, ai-je pensé et dit à Nelly, qui avait le même sentiment que moi, oui. Mais non, pour la petite-bourgeoisie, ce n’est pas le travail qui est pénible, ce sont les vacances. Entendre cette conversation me cause une sensation désagréable (devant le portail de l’école, je tâche de ne parler à personne, de peur d’avoir à participer à quelque chose de ce genre, mais comment se cacher quand il n’y a pas de cachette ?), et j’ai envie de partir le plus loin possible d’ici, mais je ne parviens pas à y échapper, j’ai beau reculer de quelques pas (toute la distance que je puis parcourir sur ce petit bout de trottoir), les phrases ineptes continuent de faire siffler mes oreilles. Où se cacher quand il n’y a pas de cachette ? Même si je ne me vois pas, je sens de l’intérieur que je grimace derrière mes lunettes de soleil. Jusqu’à ce que, enfin, Daphné apparaisse. Et alors, sans avoir besoin de me voir, ni du dedans ni du dehors, je sais qu’un sourire illumine mon visage. Rayonne comme le soleil dans le ciel de la fin de l’hiver. Ce matin, quand je suis allé courir par ce temps en avance sur le printemps, thème décisif chez les poètes qui me préoccupent, le printemps, souligne Jacques Roubaud dans l’essai qu’il leur a consacré, la Fleur inverse, je me suis fait à moi-même un certain nombre de remarques concernant les troubadours. Et puis, j’ai noté une phrase que j’ai assortie d’un point d’interrogation entre parenthèses « (?) » parce que, en sachant si peu à leur sujet, je ne sais si je puis me permettre d’avoir des idées les concernant. Mais enfin, je ne les contrôle pas, mes pensées, et ne pas les consigner, au cas où elles ne seraient pas fausses, ne m’avancerait guère. Hier au soir, en écho, et en contrepoint aussi à la rigueur axiomatique avec laquelle Roubaud aborde son sujet, j’ai écouté deux versions de « Lanquan li jorn son lonc en may », de Jaufre Rudel, la canso de l’amour de loin, et me suis émerveillé des variations (occitanes, arabisantes) auxquelles peut donner lieu une chanson si ancienne (Jaufre a vécu au cours de la première moitié du XIIe siècle). Et ce n’est pas la modernité de la chanson qui me fascine — moderne, elle ne l’est pas, elle est chant d’avant la modernité — comme il me semble que toujours on cherche dans les œuvres du passé matière à nous conforter, nous réconforter, alors que nous devrions plutôt être inquiets —, mais son ancienneté, sa beauté étrange, et la langueur qui m’envahit à son écoute, douce et enchanteresse. La vida (l’histoire, souvent légendaire, qu’on raconte à propos des poètes provençaux de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle) veut que Jaufre, qui est de Blaye, tombe amoureux d’une comtesse de Tripoli qu’il n’a jamais vue mais dont il a seulement entendu vanter les mérites. Il écrit des chansons pour dire l’amour qu’il a pour elle avant de se décider à partir en croisade pour la rencontrer enfin. En chemin, ou en bateau, plutôt, il tombe malade et, à son arrivée à Tripoli, est hospitalisé. La belle, apprenant la nouvelle, vient le voir. Alors, sous son charme, il recouvre vue et ouïe et meurt exaucé dans ses bras. La fameuse comtesse, quant à elle, accablée par la douleur que lui cause cette perte, après l’avoir fait enterré avec les honneurs qu’elle lui doit, entre dans les ordres. Et — ceci n’est pas sans rapport avec la phrase que j’ai notée ce matin après être allé courir —, n’est-elle pas merveilleuse, cette façon de tout asservir à l’amour : ce n’est pas le fanatisme religieux ou politique qui pousse Jaufre à partir en croisade, mais son amour, qu’il veut vivre, à tout prix, au péril de sa vie, même ? Tu me diras, c’est ça ou les vacances au ski.

Soudain, je pense à mon arrière-grand-père. Et n’est-ce pas ce qu’il y a de plus étrange que de penser à des gens qu’on n’a pas connus, comme s’ils étaient vivants, comme si l’on pouvait se les représenter, leur parler, et comprendre les motifs de leurs actions, non seulement comme êtres de raison, mais comme êtres de chair et de sang ? J’ai sur mon disque dur une toute petite photographie de lui, Dominique Antoine Orsoni, où l’on voit simplement son visage (220 x 214 pixels, je crois que j’avais fait une capture d’écran à partir de l’arbre généalogique que feu mon oncle avait constitué sur internet, elle se trouve dans un dossier intitulé sobrement « Corse », dossier dans lequel on trouve aussi un arbre généalogique que j’ai tracé moi-même et qui va de mon arrière-arrière-grand-père, Pierre Orsoni, et de mon arrière-arrière-grand-mère, Marie Nonciade Murati, jusques à moi, deux copies numériques d’extraits d’état civil de Murato daté de 1893, ainsi que quelques lignes de notes qui composent un fichier intitulé un peu excessivement, « Île », mais que je ne relis pas pour l’occasion) et quand je la regarde comme je viens de le faire à l’instant (pour vérifier, en quelque sorte, si mes souvenirs étaient bien exacts), sur cette photographie, je ne nous trouve aucun air de famille, peut-être quelque chose entre le nez et les yeux, là, mais que je peinerais à montrer du doigt avec précision si je le devais pour dire où à quelqu’un d’autre que moi qui ne le verrait peut-être pas, c’est un air, pas un endroit, et encore, même en scrutant, c’est avec mon père que je crois déceler une certaine ressemblance, et non avec moi, qui suis plus un Blanc (rien à voir avec la couleur d’une peau, ni avec la prétendue Raison de même épithète que j’ai évoquée hier en passant dans ma liste de folie, c’est tout simplement le nom de jeune fille de ma mère, feue Colette Blanc). Mais ce n’est pas de cette étrangeté que je voulais parler. Pas à cette étrangeté non plus que j’ai pensée, même si elle est réelle et saisissante ; est-ce l’étrange pensée que voilà (penser à des individus qui ne sont plus et que l’on n’a pas connus), que l’on appelle l’histoire, l’histoire naturelle de l’espèce, l’histoire du monde ? Ou, peut-être plus justement, le sentiment de l’histoire ? D’appartenir à une histoire ? Mais sans ce sentiment, nulle histoire, n’est-ce pas ? J’ai pensé à mon arrière-grand-père et je me suis dit : S’il avait su, eût-il quitté son île natale et son état de berger ? Mais s’il avait su quoi ? Eh bien, tout cela : toute cette culture, tout ce savoir, toutes ces pensées, toute cette civilisation, toute cette histoire, toute cette science, toute cette technologie, toutes ces informations, toutes ces doctrines, et tout ce que j’écris, et tout ce qu’il se passe, dans le monde et ailleurs, ces innombrables événements, ces monceaux de langues qui s’abattent sans arrêt sur moi — j’allais dire « sur nous », mais non, sur moi, et tout le monde peut faire la même expérience que moi, à chacun de la faire à son tour, à sa manière —, de l’eau sur Mars il y a trois virgule huit milliards d’années, et de la haine sur terre tous les jours que dieu fait, et tout cela, pour quoi ? Tout ce progrès pour quoi ? Hier, il m’est venu l’idée que nous ne savions pas vivre nos vies parce que nous ne savions pas vivre nos morts : de plus en plus, j’ai le sentiment que la mort est conçue comme étant un accident de la vie que l’on pourrait éviter (si l’on faisait attention à ce que l’on mange, si l’on faisait suffisamment d’exercice physique, si l’on prenait les bons médicaments, si l’on dormait le bon nombre d’heures par nuit entre telle heure et telle heure de la nuit, mais pas avant et pas après non plus, et ainsi de suite) alors que c’est faux, on ne peut pas ne pas mourir, et qu’on cherche à vivre très très vieux, le plus vieux possible, sans savoir exactement pour quoi, dans quel but, si ce n’est celui de prolonger la vie en tant que vie matérielle, de jouir le plus longtemps possible des plaisirs que nous offre une existence de loisirs et de consommation sans limites autres que concrètes (théoriquement, la jouissance que promet la société industrielle est infinie, elle n’est finie que parce que les êtres humains, malgré toute leur bonne volonté, ne peuvent consommer qu’un nombre d’heures limité chaque jour un nombre limité de jour). Évidemment, mon arrière-grand-père, quittant son île de la Méditerranée et son état de berger pour se faire ouvrier sur le port de Toulon, ne pensait pas à moi, ce n’était pas possible qu’il pensât à moi, et pourtant, d’une façon incompréhensible, j’étais compris dans le concept du futur de ce passé-là qui devait servir de motif à ses actions. Je ne puis rien contre le futur de ce passé : je suis ici. Et je ne suis même pas certain de me demander si les choses eussent pu être autrement (tous les futurs sont contingents puisque tous les présents le sont), il me semble en effet que c’est une vérité qu’elles eussent pu l’être, je me demande ce que le présent eût été si le futur du passé avait été différent, et — je ne puis le dire qu’ainsi —, d’une certaine manière, je désire ce futur qui ne fût jamais, qui ne sera jamais, un présent qui n’existe pas, mais qui eût pu exister. Est-ce que les rêves passés d’une vie meilleure font les enfers du présent ? Ce n’est pas ainsi que je voulais formuler la question que je me pose quant au sens de l’histoire (et cette histoire locale, microscopique, pourrait-on dire, microcosmique, n’est pas extérieure à l’histoire universelle, comme on disait jadis, la Weltgeschichte, elle en est la version individuelle), mais oui, c’est une façon de poser la question : est-ce le rêve d’une vie meilleure qui est la cause de la destruction du monde ? On objecte : oui, mais les conditions de vie sont bien meilleures aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a cent ans (en Europe, on vit plus longtemps et en meilleure santé, on est mieux éduqué, on jouit d’un meilleur niveau de vie, et caetera et caetera), et c’est sans doute vrai, mais a-t-on idée de comment vivre sa vie, de ce qui constitue une vie bonne ? A-t-on appris à comprendre la mort ? Chaque vie — est-ce ainsi que je puis le dire ? je vais voir —, chaque vie est finie en tant qu’elle est cette vie-ci et, sans être autre qu’elle-même, sans échapper à cette finitude, chaque vie est un moment d’une histoire qui s’inscrit dans un temps qui, à mesure qu’on le considère, apparaît de plus en plus long, jusqu’à devenir quasi immobile (quelques minutes d’attente nous paraissent une éternité, mais que sont-elles au regard des milliards d’années qui nous précèdent sur cette planète ?). Au regard de cette immobilité, les mouvements agités qui peuplent le monde dans lequel nous vivons semblent insignifiants, et mieux : non seulement ils me le semblent, mais ils le sont. Une vie qui ne cherche pas à épouser l’histoire quasi immobile dans laquelle elle s’inscrit, peut-elle seulement avoir un sens ? Sans conscience de cette inscription dans le temps le plus long, la notion de la mort peut-elle être comprise ? Et comment le rêve d’une vie meilleure (d’un lendemain qui chante) pourrait-il se mesurer au temps le plus long ? Mais qu’est-ce qui peut se mesurer à lui ? Rien ne se mesure à ce temps le plus long et, pourtant, tout est mesuré par lui. Faut-il donc ne plus rien faire ? Non, mieux (sans doute) : il faut agir dans ce temps le plus long. Qu’est-ce qui est susceptible de l’épouser ? C’est-à-dire non pas de le vaincre (comme tous les rêves de tous les mondes meilleurs espèrent y parvenir), mais de s’accorder avec lui. Quelle forme de vie peut s’accorder — être en harmonie (au sens musical) — avec le temps le plus long — ce temps le plus long dans lequel nous sommes à la fois contingents et nécessaires, insignifiants et sources de sens ? Ah, que ne suis-je poète berger.

Féroce drôle osé le poisson c’est de l’énergie de connexion Giotto humiliation dystopies tendresse Raison blanche tapis rouge tout en noir et en glamour punk et sucré ; — dresser la liste des bribes de langage qui passent chaque jour devant mes yeux esbaubis, ou ne serait-ce que commencer de m’y atteler, comme je viens de le faire à l’instant, et pour aujourd’hui seulement, c’est pressentir la folie : il est clair que, globalement, rien n’a de sens, ce ne sont que des expériences microscopiques et isolées qui peuvent prétendre jouir de quelque signification et, pourtant, le langage ne signifie rien de manière partielle, un à un, on ne peut confronter des énoncés à la réalité parce qu’ils n’ont aucun sens indépendamment de la totalité du langage dont ils font partie, et qui pense, ou tâche de le faire, pour être plus précis et plus modeste aussi, qui tente de faire quelque chose des expériences qui sont les siennes ou qu’il s’imagine qu’elles le sont, pour les comprendre, pour y apprendre quelque chose, pour aimer un peu mieux la vie qui est la sienne ou qu’il s’imagine qu’elle l’est, se trouve dès lors sans cesse renvoyé de contraire en contraire, s’efforce malgré tout d’avancer sans savoir où aller dans la forêt dense des contradictions qu’est son existence, ni même s’il y a quelque part où aller. Et le plus probable, quand on tente par hybris de dégager un éventuel lien entre les lambeaux de la chair qu’on croit signifiante du langage (mais, comme dit le philosophe, there is no such thing as a language), c’est qu’il n’y a nulle part où aller ou plutôt que tout cela ne va nulle part. Membres épars d’un cadavre d’où toute vie est absente depuis si longtemps qu’on se perdrait en conjecture dans le dessein de dater l’événement, retentissant pourtant, tout est sourd depuis, c’est là tout l’être de notre langage. Si tout autour de toi l’on semble se satisfaire de l’insignifiance, c’est que chacun est content de parler tout seul, se contente de s’adresser à la poignée de ses semblables, même quand elle compte des milliards, la poignée, ne te méprends pas, elle n’est pas grande comme l’univers, elle a simplement réduit l’étendue de ses possibles à presque rien, une tape dans la main, une insulte, un slogan, la marchandise de l’industrie, la voisine du néant. Les personnages de cette chaotique geste, comme les mots des langues qui pleuvent comme les antiques atomes en l’absence du clinamen, rectilignes catastrophes, plombs pour les prisons de demain, sont indifférents, ils passent, et ne signifiant rien, c’est tout comme s’ils n’avaient jamais été, comme s’ils n’allaient jamais rien devenir.

Je tarde à écrire parce que je n’ai pas grand-chose à dire ou parce que je n’ai pas envie d’avoir quelque chose à dire, je crois. Il m’est arrivé de penser que ce journal était une sorte de malédiction, mais ce n’est pas ce que je pense aujourd’hui. Qu’est-ce que je pense aujourd’hui ? Je ne sais pas, peut-être rien. Est-ce que c’est bien de ne rien penser ? Je ne sais pas, peut-être. C’est vrai que je suis resté bloqué sur une remarque désobligeante (et injuste) que l’on a faite à propos de mon journal, il y a quelques semaines de cela, et je ne sais pas pourquoi je suis resté bloqué sur cette remarque : que tout le monde n’aime pas ce que j’écris, ce n’est pas exactement quelque chose qui est de nature à me surprendre, et que tout le monde ne comprenne pas non plus, non plus, mais cela m’a semblé profondément injuste, parce que cela venait du mauvais camp, pour ainsi dire, et donc de la plus mauvaise des façons. Je sais que je devrais passer outre, me concentrer sur autre chose, mais je n’y parviens pas tout à fait. Comme si j’avais à tout prix besoin de quelque chose à haïr. C’est absurde, je le sais. Mais le propre de l’absurdité, c’est bien de résister à tous les arguments rationnels, de se loger dans un sombre recoin de la raison, et d’en sortir de manière imprévue, pour piquer au vif, blesser, faire mal, à n’importe quel moment. Mais cela n’a rien à voir avec mon état de ce jour, alors pourquoi est-ce que j’en parle ? Peut-être pour passer (enfin) à autre chose, pour ne plus rester bloqué sur cette remarque que je juge imbécile. Oui, mais justement, c’est de la mauvaise imbécilité, qui ne vient pas du bon endroit, et c’est cela qui la rend si agaçante, la bêtise (comme ce rire qui vient de déchirer le soir à plusieurs reprises en provenance d’un appartement de l’immeuble), j’y suis habitué, mais celle-là a surgi de là où elle n’aurait pas dû surgir, et elle me fait me sentir seul, trop seul, tu comprends ce que je veux dire ? je veux dire : quand la bêtise provient de là où l’on s’attend à ce qu’elle provienne, c’est-à-dire d’à peu près partout, à tout moment, elle n’étonne pas — que les gens soient bêtes, c’est banal, il n’y a pas de quoi faire toute une histoire —, elle est dans l’ordre des choses, mais quand elle provient de là où l’on ne s’attend pas à ce qu’elle provienne, alors elle inquiète : Suis-je donc réellement seul au monde ? Eh, à peu près, mon vieux, oui, à peu près, mais ça va, j’entends : ça ne va pas si mal, je ne suis pas désespéré, même si j’aurais toutes les raisons de l’être, quelquefois, en marchant, ou en ne marchant pas, je pratique le toucher-touchant de ma phénoménologique Leib, et je me dis : Calme-toi, tu peux sourire, tu sais, tu n’as pas besoin de faire la gueule (comme sur la photographie que j’ai prise de moi, l’autre jour de mistral sur la plage des Catalans, mon dieu, cette gueule que je faisais), tu peux aussi te contenter d’être heureux, tu peux te contenter d’exister, ce n’est pas si grave que cela, comme disait Morton Feldman, tu as le droits de trouver les notes avec les doigts, tout va bien, tu sais, la planète ne va pas s’arrêter de tourner parce que tu vas bien.

L’ultime membre de neanderthalensis avait-il conscience d’être le dernier de son espèce ? Avait-il seulement le concept d’« appartenir à une espèce », et pas seulement d’être l’enfant de, la mère de, et caetera ? Est-ce une idée qui nous est spécifique, à nous, sapiens ? J’ai conscience d’appartenir à une espèce, et pas seulement d’être le fils de, le mari de, le père de, le membre d’une famille, d’une tribu, d’un peuple, et cela me terrifie. Et mon écriture est marquée par cette terreur, non simplement par la terreur que m’inspire la modernité, mais la terreur que m’inspire mon espèce en tant qu’espèce. Le fait d’être né après la révolution industrielle n’est que la cause la plus sensible de cette terreur — dans une interprétation téléologique de l’histoire, on pourrait dire que la modernité révèle l’essence de l’espèce, mais ce serait excessif, même si la modernité et la révolution industrielle font apparaître certaines des caractéristiques de l’espèce humaine avec une netteté considérable —, mais la réalité est bien plus profonde : j’habite un monde qui est tout entier façonné par mon espèce, et qui ne l’a pas simplement colonisé — les deux sorties de l’Afrique sont les tentatives répétées et finalement couronnées de succès de coloniser la planète —, mais a fait de la colonisation son mode d’être, sa manière d’habiter le monde, tout monde. S’il existe bien quelque chose comme une « anthropocène », celle-ci ne date pas du siècle dernier, comme on veut bien le dire, pas même de la révolution industrielle, non, elle est vieille comme la deuxième sortie d’Afrique, il y a entre 90 et 60000 ans de cela, environ. Il ne peut pas y avoir de conscience qui ne soit en même temps conscience de la nature de notre espèce. Parfois, comme hier, et c’est pour cela que j’aime tant la mer, quand je me tiens en face d’elle, que je sors mon petit carnet de ma poche, et qu’entouré seulement d’oiseaux, j’ai l’impression que je ne suis pas avec, que je suis sans l’espèce, que je suis sans espèce. Et j’ai beau savoir que cela est une illusion, ne m’est-elle pas nécessaire, et comme vitale ? Dans l’Odyssée, la mer est hostile, inféconde, c’est un obstacle au désir humain, le marin Ulysse ne fait jamais que la traverser, la mer, ce n’est pas chez lui, la mer, ce n’est pas un chez soi, c’est l’antipode du chez soi, c’est le lieu inhabitable par excellence, on ne fait jamais que la traverser, le plus vite possible, pour regagner la terre ferme où les humains peuvent vivre. C’est beau, la mer, ai-je envie de dire, c’est si beau, la mer : il n’y a pas de maison. Ce qui se tient au bout de l’écriture, pourrait-ce être cela : être sans maison, être sans espèce, être sans être ?

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.