C’est en 1969, soit 46 ans après sa parution en 1923, que Jorge Luis Borges a ajouté ce poème, « El Sur », à son tout premier recueil de poésie, Fervor de Buenos Aires. Lequel poème, s’il n’a pas grand-chose à voir, dans le ton ni dans la forme, avec les poèmes originaux du recueil, décrit pourtant bien le même univers, cher à l’auteur, de la Buenos Aires natale. C’est un poème étrange, d’une simplicité apparente, et dont la profondeur se révèle à qui se laisse absorbé par sa lecture, douce et chaude comme une nuit d’été. Le poème se comprend aisément : un homme est assis sur un banc dans la cour de sa maison et regarde les étoiles qui brillent dans le ciel. Et c’est tout. Et pourtant, à qui parcourt le poème, il apparaît très vite que c’est beaucoup. D’abord, parce que, de l’apparente simplicité, banalité, voire, de son sujet, surgissent des contradictions. Première contradiction : le deuxième vers situe le poème dans la nuit et le quatrième dans la journée, semble-t-il. Deuxième contradiction : même durant la journée, le poète contemple les étoiles dans le ciel. Contemple-t-il leur absence ? Contemple-t-il leur souvenir ? Cela, le poème ne le dit pas directement. Troisième contradiction : le sixième vers dit « que mon ignorance ne m’a pas appris à nommer » les constellations, comme si l’ignorance pouvait apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, et cette manière de tautologie oxymorique renforce le climat d’étrangeté dans lequel le poème baigne le lecteur. Le poète assis regarde un ciel auquel il ne comprend rien et peut-être est-ce cette incompréhension — il ne voit pas des constellations parce qu’il ne les connaît pas, ignore leurs noms et celui des étoiles, mais simplement des lumières qui brillent dans le ciel — qui installe cette étrangeté : qu’est-ce que cela qui se trouve là-haut au-dessus de moi et que je ne comprends pas ? Le poème est aussi le récit d’un regard : le poète assis regarde le ciel et puis, comme la position n’est pas très confortable, il baisse la tête et ses yeux détachés du ciel s’attarde sur la cour de la maison dans laquelle il se trouve, et ce n’est plus alors à son ignorance qu’il pense, celle-là, il l’a oubliée, déjà, las peut-être de respirer l’air de ces hauteurs, il hume les parfums qui l’entourent, parfums familiers, des parfums capiteux, séduisants, charnels, féminins, le jasmin et le chèvrefeuille, qui embaument l’atmosphère lourde de cette fin de soirée où, peut-être, puisqu’il faut bien essayer de résoudre les contradictions que l’on rencontre pour sauver le sens, à la faveur du soleil couchant, les étoiles commencent à se dessiner dans le ciel quand même il ne ferait pas encore tout à fait nuit. Comme les étoiles qui scintillent dans le ciel bleu de plus en plus sombre qui tend vers la nuit, les fleurs blanches du jasmin et du chèvrefeuille enveloppent de leur parfum la nuit naissante, l’oiseau perché sur sa branche s’endort, tout est calme, et voilà le poème. Lisons-le à présent :

EL SUR

Desde uno de tus patios haber mirado

las antiguas estrellas,

desde el banco de

la sombra haber mirado

esas luces dispersas

que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar

ni a ordenar en constelaciones,

haber sentido el circulo del agua

en el secreto aljibe,

el olor del jazmin y la madreselva,

el silencio del pájaro dormido,

el arco del zaguán, la humedad,

— esas cosas, acaso, son el poema.

Il apparaît clairement que le poète, s’il ne sait pas lire la carte du ciel qu’il regarde, connaît parfaitement, en revanche, le plan de la maison qu’il habite. Et le poème fonctionne sur cette opposition entre le lointain et le proche, l’inconnu et le connu, l’étrange et le familier, sans que cette opposition ne mette mal à l’aise le poète, au contraire, comme il le dit lui-même dans le dernier vers : « esas cosas, acaso, son el poema », c’est-à-dire : ces choses, peut-être, sont le poème. Mais sont-ce des choses ces « choses » ? Rien n’est moins sûr. Jean Pierre Bernès et Nestor Ibarra ont donné la traduction très élégante de ce poème que voici :

LE SUD

Du fond d’un de tes patios avoir regardé

les antiques étoiles,

d’un banc de l’ombre avoir regardé

ces lumières éparses

que mon ignorance ne m’a pas appris à nommer

ni à ordonner en constellations,

avoir senti le cercle d’eau

dans la secrète citerne,

l’odeur du jasmin et du chèvrefeuille,

le silence de l’oiseau endormi,

la voûte du vestibule, l’humidité

— ces choses, peut-être, sont le poème.

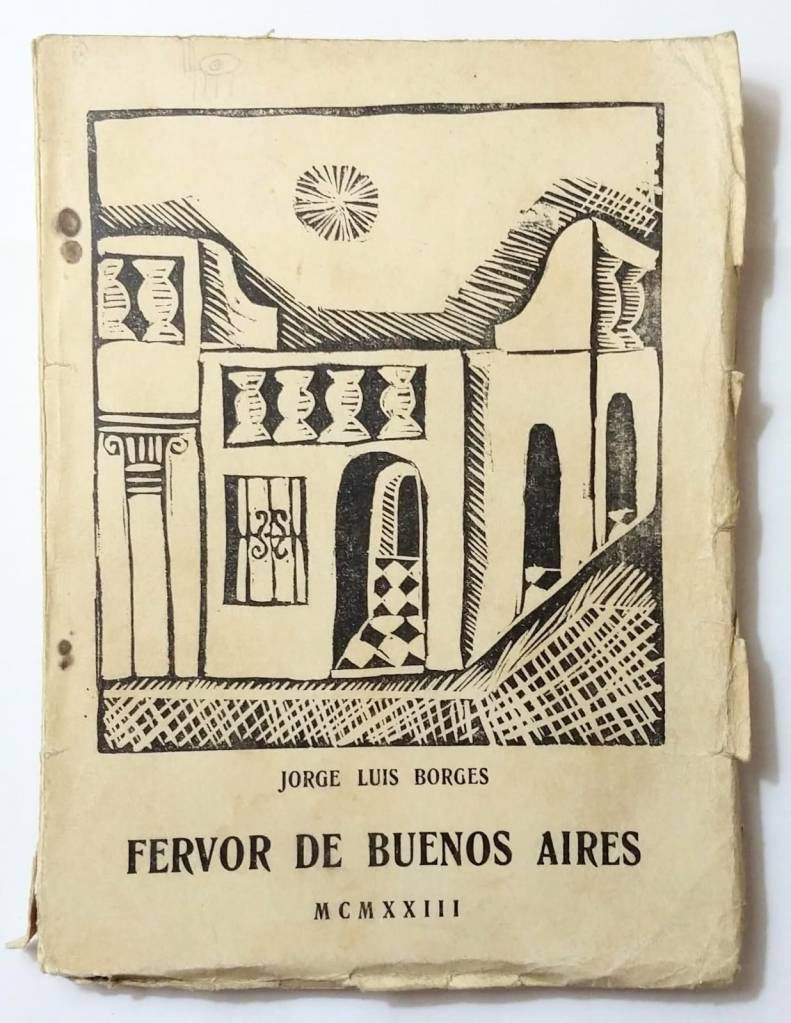

Mais pour élégante qu’elle soit, cette traduction masque nombre d’éléments qui sont essentiels au poème et sans lesquels, en vérité, s’il veut toujours dire quelque chose, le poème perd beaucoup de son sens. Et, peut-être, en vérité, ne peut-on faire autrement, quand on traduit, qu’oublier ces choses (mais ces choses sont le poème) et alors, ce qui devient le plus intéressant, ce n’est plus la traduction, mais le commentaire. Premièrement, donc, la traduction de « aljibe » par « citerne », laquelle est exacte, mais fausse. C’est exact parce qu’en espagnol un aljibe est bien un mot d’origine arabe andalouse qui signifie citerne (الجب) et, plus précisément, une citerne souterraine, un réservoir d’eau creusé dans le sol, notamment en Andalousie. Mais c’est faux car, comme Bernès le souligne lui-même, le poème « El Sur » ne se déroule pas en Andalousie, mais à Boedo, un quartier de Buenos Aires. Or, à Buenos Aires, il y a bien des aljibes, mais ce ne sont pas des citernes souterraines, ce sont des puits, d’une profondeur de six à dix mètres, entourés d’une margelle de marbre sculpté, d’un mètre de diamètre, environ, et qu’on trouve dans les patios, justement. Ce sont les Jésuites qui ont commencé à les creuser à Buenos Aires au XVIIe siècle. Ils ont disparu progressivement à la fin du XIXe siècle pour des raisons d’hygiène et à mesure que le réseau d’eau courante se développait. Il est bien évident que c’est de cet aljibe portègne, et non de son cousin andalou, qu’assis sur un banc, dans le péristyle de son patio, Borges parle. Autre difficulté, la traduction de zaguán. Dans la notice de Ferveur de Buenos Aires, dans l’édition des œuvres de Borges en Pléiade, Bernès évoque de manière très intéressante la couverture de l’édition originale du recueil, laquelle est ornée d’une gravure de Norah Borges, la sœur de Jorge Luis, en ces termes : « Sous un soleil couchant un peu lunaire, se détache la verticalité d’une maison basse, à l’angle d’une rue, l’accent étant mis sur quelques détails significatifs : le zaguán, vestibule voûté et carrelé qui relie le patio à la rue, la porte du patio (puerta cancel), les grilles (rejas) de fer forgé des fenêtres, la terrasse surmontée d’une balustrade surdimensionnée, un peu emphatique, un pilier de soutènement terminé par un modeste chapiteau ionique, c’est-à-dire les caractéristiques principales d’une architecture coloniale austère et digne qui sous-entend une nostalgie de la Gran Aldea (le Grand Village) qu’était encore le Buenos Aires fin de siècle et qui témoigne d’une évidente idéologie passéiste. Borges a dit tout ce qu’il devait à l’univers graphique schématique et répétitif de Norah Borges, dans sa redécouverte de sa ville natale, lors du retour d’Europe, en mars 1921 » (Borges, OC I, pp. 1258-1259). Évidemment, tout cela ne peut pas passer dans la traduction d’un seul mot et, toutefois, c’est cela qui doit passer dans le mot pour qu’il traduise son original. La traduction, sobre, se contente pour « el arco del zaguán » de « la voûte du vestibule », qui rappelle certes la voûte céleste, mais ignore ce qui coule dans le poème. Le mot « zaguán », qui désigne cet espace couvert de la maison situé entre le patio et la rue, qui ouvre et qui ferme, sépare et relie, couvre et découvre, vient encore une fois de l’arabe hispanique, istawán, qui vient à son tour de l’arabe classique, أسطوانة, qui signifie « colonne ». La solution de facilité serait de ne pas traduire tous ces mots pour conserver leur couleur locale, de les laisser tels qu’ils sont dans l’original, intacts, mais cette facilité est trompeuse, d’une part, parce que la couleur locale du mot dépend du lieu où on le prononce, l’écrit, nous l’avons vu pour le mot « aljibe » qui, prononcé en Andalousie ne signifie pas la même chose que prononcé à Buenos Aires, d’autre part, parce que la couleur du mot dépend de sa place dans le poème, et ici, le mot « zaguán » coule de source, du « circulo de l’agua », situé quelques vers plus haut. Et c’est cet écoulement de l’eau, cet écoulement de l’univers, cet écoulement de la langue que le poème fait entendre : écoulement de l’eau que le poète entend dans l’aljibe secret, écoulement de l’univers qui relie le ciel à la terre, l’incompréhensible voûte céleste à la familière maison natale, sans séparation entre l’une et l’autre, c’est toujours le même univers, et l’écoulement de la langue, qui va de l’Arabie à l’Argentine en passant par l’Andalousie. Dans la circulation du poème, tout porte à croire que Borges établit une sorte de lien étymologique entre agua et zaguán, mais pourquoi ? Est-ce pour établir un lien entre la terre lointaine et la terre natale ? Ou bien est-ce simplement le son qui relie le zaguán et l’agua, l’extérieur à l’intérieur, le ciel à la terre, l’univers au foyer ? En fait, et les précisions historiques apportés par Bernès sont très intéressantes, tout se passe dans ce poème comme si Borges revisitait l’édition originale de son recueil, pénétrait depuis le seuil du zaguán dans le secret du patio qu’est l’aljibe, et de là, les yeux au ciel, à l’univers infini au-dessus de lui. Tout est lié dans le poème, tout coule de cette source intarissable qu’est le Sud, avec ses odeurs, ses images, son atmosphère moite de la tombée de la nuit, moment propice pour entendre le silence de l’oiseau qui dort. Tout est calme parce que l’immensité ne nous apparaît pas de son point de vue à elle, auquel cas, elle ne susciterait rien moins qu’un effroi pascalien, mais de notre point de vue à nous, de la douceur de la nuit qui tombe dans la maison, suave comme le souvenir des temps heureux.

Un article sur les aljibes portègnes : https://www.conozcabuenosaires.com.ar/aljibes.html.

Zaguán dans le Diccionario de la lengua española : https://dle.rae.es/zagu%C3%A1n. Son étymologie : https://es.wiktionary.org/wiki/zagu%C3%A1n. Et un article de Wikipédia en espagnol : https://es.wikipedia.org/wiki/Zagu%C3%A1n

Ce texte peut être lu comme le prolongement de mon conte, « Dans la clandestinité poétique », dans le Feu est la flamme du feu (Actes Sud, 2017), où il était déjà question de ce poème de Borges, que je tiens pour l’un des plus beaux au monde.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.