Des siècles de lamentations pourraient nous attendre ; en vaudraient-elles la peine ? Peut-être suis-je dément de n’y pas verser, mais quand des empereurs fous dirigeaient leurs univers, le monde des vivants d’alors était-il plus vivable ? Richard Rorty dit quelque part que nous ne pouvons pas renoncer au progrès moral, pas douter que l’avenir de l’humanité sera moralement meilleur que son passé. Et si c’est un vœu pieux, c’est très bien. Et sinon ? Disons qu’il vaut mieux garder le silence à ce sujet. Ce que j’ai voulu dire est assez simple : comme il semble évident que le passé de l’humanité ne fût pas meilleur que notre présent, on aurait sans doute tort d’espérer des lendemains qui chantent, ou plutôt : le temps que nous consacrons à nous lamenter que le monde soit comme il est — c’est-à-dire : que le monde n’est pas comme nous eussions aimé qu’il fût —, ce temps-là est du temps perdu. On comprend aisément ce que ces lamentations — quand elles sont honnêtes, quand elles sont sincères — subsument : il y a des gens qui vont souffrir à cause de l’état du monde tel qu’il est et qui souffriraient moins si le monde était comme nous eussions aimé qu’il fût, et c’est indubitable. Mais l’est tout autant ceci, que le monde est également habitable et inhabitable, et la vie vivable et invivable. Pour Leibniz, disons les choses aussi bêtement que cela, le monde dans lequel nous vivons est le meilleur des mondes possibles : c’est un optimum, ce qui signifie qu’il y a sans doute des mondes meilleurs, des mondes d’où le mal est absent, mais ils ne sont pas possibles, ils ne peuvent pas exister. Cette idée, si elle rend en effet compte rationnellement de la nécessité du mal, n’est pas du genre de celles qui puissent nous apporter quelque réconfort. En d’autres mots, elle dit peut-être vrai, mais elle ne parle à personne. Le mal existe, et à qui a le malheur de le recevoir, qu’il soit justifié rationnellement ou non, il est insupportable. C’est assez trivial, mais je ne crois pas que l’on soit en mesure de dire autre chose. Nous voudrions tous faire le bien, mais outre ne pas faire le mal, quand on s’interroge à ce sujet en vue d’agir, nous ne savons pas très bien ce que cela implique. Autre formulation : C’est loin d’être parfait, mais ce pourrait être tellement pire. Il est fascinant de constater que, plus on a l’impression de descendre au plus profond de la morale, et plus les conclusions auxquelles on semble être en mesure de parvenir semblent banales. Mais pas banal comme le mal, dont on a dit au siècle dernier qu’il l’était, croyant par là, j’imagine, expliquer que les êtres humains sont comme ils sont, et dont on fait même des films, désormais, décidément, tout est permis, non, banal comme tout ce qui existe. Quelqu’un a-t-il jamais émis l’hypothèse que les anciennes religions inventèrent les miracles pour tirer les peuples sédentaires, et donc trop bien nourris, de la torpeur où la banalité sans fin de leur existence avait fini par les plonger ? Quand il fallait parcourir les plaines froides de la Dordogne pour se nourrir, l’existence ne devait guère courir le risque de sombrer dans la monotonie. Est-ce le prix de l’abondance ? Trop gras, l’être humain n’est sans doute pas un ange, mais Dieu, qu’il devient bête. Tout à l’heure, à l’heure du déjeuner, non loin de la Fontaine Stravinsky, en pleine rue, un homme s’est allongé par terre. Il est resté là un certain temps, puis il s’est relevé, et il est reparti. J’étais en train d’écouter le « Praeter rerum seriem » de Josquin Desprez (Björn Schmelzer / Graindelavoix) et tout, pourtant, semblait parfaitement dans l’ordre des choses. Si l’on voulait vraiment aimer la vie, me suis-je dit, on y mettrait un peu plus de ce désordre musical.

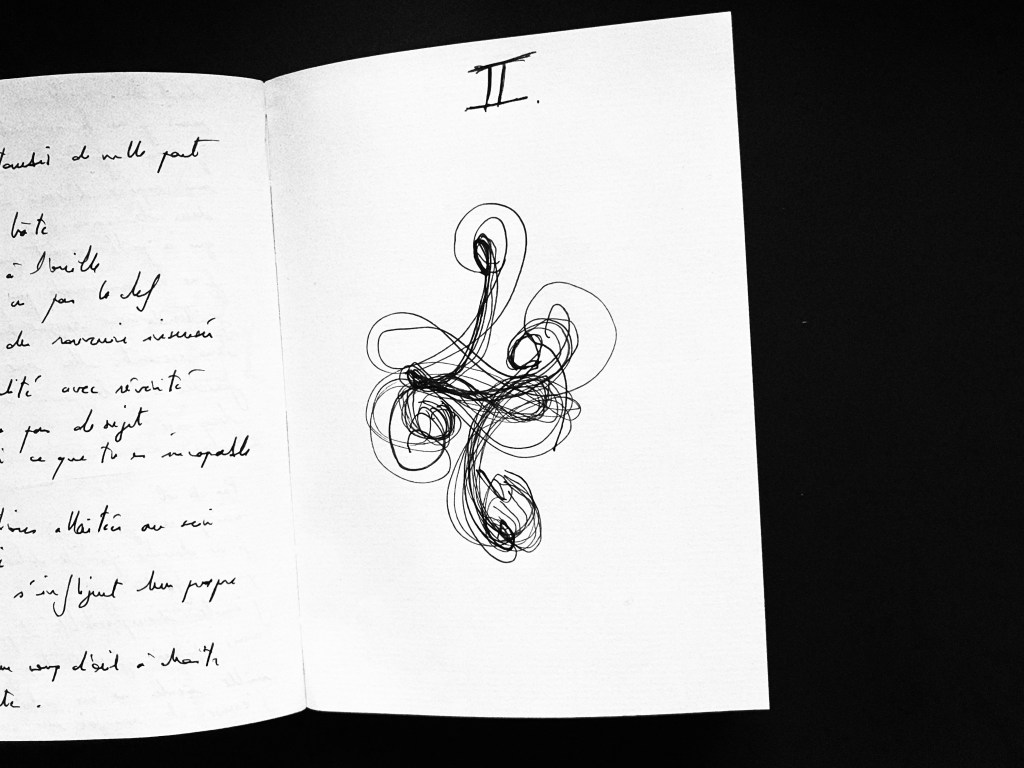

Thot graphomane (carnet noir), II. : apnée de la veille

Apnée de la veille

étincelles sont les souvenirs

flammes pareilles

trônent au sommet de la tête des saints

est-ce que feu le beau se demande

du coin de l’œil

si la foule le reconnaît encore ?

vanité de la vie

et tant de villes où je voudrais mourir

en Italie mais

quel est le destin de personne ?

71124

À mesure que le christianisme s’est éloigné des terres méditerranéennes où il a vu le jour, la figure de la mère s’est estompée au point de disparaître dans sa version la plus moderne. On pourrait dire ainsi, et c’est à peu près l’affirmation que je serais enclin à soutenir, que le patriarcat n’est pas une forme de vie méditerranéenne et que son développement est une conséquence d’une certaine septentrionnalisation de la culture, mais j’entends d’avance les innombrables objections qu’on ne manquerait pas de me faire, à raison même, peut-être, parfois. Pourtant, qui a grandi dans une famille méditerranéenne sait à quel point l’idée d’un patriarcat dominateur est fragile. Ce qui ne signifie pas que, au sein de la société, n’existent pas des inégalités fondées en droit, tant s’en faut, mais qu’elles ne sont peut-être pas l’émanation de la famille qu’on peut être tenté d’en faire. Quand même des dogmatistes s’échineraient depuis un certain temps déjà, dans des outrances souvent grossières, à faire de la famille le lieu premier de la domination, de telles assertions de leur part ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais plutôt comme les crises d’adolescence colériques et plus ou moins tardives de qui n’a jamais eu l’heur de croire en la virginité de Marie. Mais laissons ce dernier point et revenons à la famille méditerranéenne : pour qui a grandi dans une famille méditerranéenne, le matriarcat est la forme première de la société. C’est une idée un peu bizarre, et je ne sais pas très bien pourquoi elle m’est venue ni, à vrai dire, même comment, mais cependant que je la caressais de l’esprit, j’ai pensé au film de Pier Paolo Pasolini, Mamma Roma, où cette culture féminine fondamentale trouve une expression déchirante et sublime. Dans tout le film, où une mère courage aux prises avec son souteneur doit affronter la mort de son fils, Pasolini décrit une forme de communisme primitif qui serait la vraie nature du catholicisme, à moins que ce ne soit plutôt l’inverse : que le catholicisme soit la vraie forme du communisme. Dans une scène d’une tristesse absolue, et pourtant l’une des plus belles, sinon la plus belle, de toute l’histoire du cinéma, Pasolini met en mouvement le corps mort du Christ tel que Mantegna l’avait peint près de cinq cents ans plus tôt, et filme Ettore, le fils de Mamma Roma, pieds et poings liés, sur son lit de misère qui est aussi son lit de mort. Les parallèles sont saisissants dans cette actualisation de la figure du fils mort. D’une part, dans le tableau de Mantegna, à gauche de la tête du Christ (à main droite pour le spectateur) se trouve un petit vase, qui contient sans doute les onguents qui serviront à embaumer le cadavre du défunt, et dans la scène de Pasolini, un seau, qui recueille sans doute les excréments du lié sur sa table, est présent sous le corps mourant d’Ettore. Loin d’être une forme de blasphème, il me semble que c’est une naturalisation nécessaire de la scène christique, qui en montre toute la réalité, fût-elle, en effet, basse et sale. En s’incarnant, Dieu se fait ainsi. D’autre part — littéralement : le vase se trouve d’un côté de la tête du Christ cependant que le groupe où se trouve la Vierge est situé de l’autre côté, en face —, dans le tableau de Mantegna, entourée de Jean et de Madeleine, la Vierge est rejetée à l’extrême-gauche du tableau, comme si elle était absente. Et, sur sa misérable table d’onction, loin du marbre de Mantegna, Ettore mourra seul. En outre, le visage de la Vierge, chez Mantegna, est celui d’une femme âgée, qui ne retient pas ses larmes, mais les essuie dans un geste d’une rare beauté : de la main droite, elle tient un mouchoir blanc avec lequel elle éponge son œil gauche, geste beau, dis-je, et impossible puisque, à en juger par la position de ses doigts, le mouchoir tient tout seul contre l’œil, cependant que face au spectateur, deux larmes ne coulent pas mais restent en suspens le long de la base du nez. Sans retenue non plus, c’est ainsi qu’Anna Magnani a incarné l’anti-Vierge qu’est Mamma Roma : femme mûre, d’une sensualité plantureuse, exubérante, extravagante, magnifique aussi bien quand elle chante le jour du mariage de son souteneur (se croyant ainsi devenue libre) : « Fiore de merda / io me so’ libberata da ’na corda, / adesso tocca a ’n’ altra a fa’ la serva! » (« Fleur de merde, traduirai-je en passant, je me suis libérée d’une corde, c’est à une autre à présent de faire la servante ») que quand, apprenant la mort de son fils pour qui elle aura voulu tout donner, elle veut encore donner sa vie en se jetant par la fenêtre de son appartement moderne, mais c’est trop tard : la vérité est crue, cruelle, — malgré tous les onguents du monde, l’odeur de la merde ne part pas. C’est peut-être dans cet éloge terrestre de la femme qui donne la vie et survit à la mort de son enfant que, pour Pasolini, du moins, mais en vérité pour quiconque pense un peu, catholicisme et communisme ne font qu’un : il est des liens qui ne sont pas d’asservissement, mais une forme commune de vie sans laquelle la vie serait insupportable, parce que la mort advient toujours, qui nous laisse seuls, désespérément seuls. Ce qu’il y a de beau, tout simplement, oui, dans la conception de Pasolini, c’est que la naturalisation du catholicisme — la vierge est une putain et le vase d’onguents est un seau à merde — n’est pas une caricature ricanante, elle ne se moque pas, elle va chercher le sens là même où il est : dans la chair même de la vie. Dans l’Annonciation, quand la Vierge accepte le mystère de l’immaculée conception, elle accepte aussi la réalité de la conception, la chair de l’être vivant, sa naissance ainsi que sa mort future. Et si, par la mort, le Christ rachète les péchés du monde, la Vierge porte en elle le mystère de la chair, c’est-à-dire le sens de l’existence, et lui donne vie. Un monde où les femmes sont rendues invisibles par la volonté des hommes est un monde où la chair n’est pas devenue un mystère, c’est-à-dire : un monde d’où toute signification est absente. Et la survie de la mère à son fils ne signifie-t-elle pas que, malgré la destruction, la vie continue, la destruction n’est pas le terme ultime de toutes choses ? « Famille », « catholicisme », « communisme », ce que j’ai essayé d’entendre par ces mots, ce n’est peut-être pas tout à fait ce que l’on croit pouvoir leur faire dire et, en tout cas, ils ne désignent pas des formes d’organisation politique plus ou moins élaborées, mais des formes de vie dont les possibilités n’ont pas encore été explorées. Pasolini, dans Mamma Roma et ailleurs, a entrepris une telle exploration, et la compréhension naturelle (la naturalisation) du catholicisme qu’il met en œuvre n’est pas un abaissement de la signification, mais un rappel que, y compris dans les choses que nous tenons pour les plus basses, la signification est présente.

61124

Parfois, je me dis que, à force de se cogner contre la réalité, les gens vont en avoir assez et essayer de faire autre chose, mais non. Et cela, je trouve que c’est très perturbant. J’ai cherché une image pour décrire ce que je voulais dire, et voici ce que j’ai trouvé : Pense à la mouche qui vient sans cesse se cogner contre la vitre de la fenêtre croyant qu’elle va pouvoir sortir, mets-toi à sa place et imagine que, contrairement à la mouche à laquelle tu finis par ouvrir la fenêtre parce que tu en as assez du bruit qu’elle fait, à force de vrombir et de se cogner, vrombir et se cogner, vrombir, se cogner, personne n’est là pour t’ouvrir la fenêtre et te libérer enfin. Ou alors, pense à la même scène, mais cette fois, imagine que la personne que tu agaces à force de vrombir et de venir te cogner contre la fenêtre de la pièce où il est occupé à écrire n’a aucune envie de te libérer mais va au contraire chercher un torchon légèrement humide pour, le projetant vivement dans ta direction à l’instant où tu marques une halte contre la vitre pour te reposer, t’éclater comme une vulgaire mouche que tu es. Ce n’est pas une image, c’est vrai, c’est plutôt un film, disons un court-métrage, mais ce n’est pas ce qui importe, ce qui importe, ce sont les images qui peuvent te venir à l’esprit cependant que tu lis ces lignes, et je ne sais pas si ce sont les images qui te parleront le mieux. Ce que je veux dire, à supposer que je veuille vraiment dire quelque chose, ce que je veux dire, c’est qu’il y a des gens que j’estime, intellectuellement et humainement, et qui continuent d’employer un vocabulaire qui date d’un siècle, ou à peu près, et s’avère dès lors à mon sens totalement obsolète. Je vais essayer de prendre une autre image : hier, j’ai cité la septième thèse sur le concept d’histoire de Walter Benjamin, où il parle du projet d’écrire l’histoire à rebrousse-poil du point de vue des vainqueurs, et je trouve que c’est une idée fascinante, mais cela ne signifie pas que, cependant que nous réfléchissons aux conditions auxquelles nous pouvons mettre en œuvre un tel programme, ou plus exactement me concernant au programme d’écriture — critique et fictive, pour ainsi dire — qu’une idée de ce genre peut bien m’inspirer, je vienne de franchir les Pyrénées avec des documents que je juge essentiels pour l’avenir de l’humanité dans une sacoche et que, me trouvant dans un état d’abattement physique et moral si fatalement avancé, je ne conçoive pas d’autre issue que le suicide. En tout cas, il y aurait quelque chose de moralement abject à jouer ce rôle, quelque chose qui, je crois que c’est ainsi qu’il faut le dire, manquerait profondément de dignité, à la fois pour la mémoire de qui s’est retrouvé effectivement acculé au suicide et pour notre propre existence actuelle, dans le moment historique où nous nous trouvons. (Chaque moment est un moment historique.) En quelque sorte : Comment ne voyons-nous pas la force de la nouveauté qui s’offre toujours à nous ? C’est un peu comme si, pour une certaine classe intellectuelle, la culture historique avait un effet aveuglant : on ne voit le monde qu’à travers le filtre du passé et, dès lors, on ne voit pas le monde, on ne voit que le filtre. C’est désespérant parce que, à force de tout voir selon un certain prisme (le spectre du fascisme et le spectre du nazisme), je crois qu’on finit par ne plus rien voir du tout. Et ce prisme-là, contrairement à ce que pense qui voit tout à travers lui, n’est pas étranger à l’inflation sémantique violente qui caractérise notre époque. Là où nous avons besoin de détente, on ne fait qu’accroître la tension. Or, seul qui pense est en mesure d’accomplir cette détente, qui est engagé dans une course frénétique au pouvoir en est incapable — cela n’appartient tout simplement pas à son horizon possible —, et nous nous trouvons donc dans la situation que je viens de décrire : une mouche qui vient se cogner contre la vitre, encore et encore. Infine, la première possibilité que j’ai évoquée n’était-elle pas la bonne ? Souviens-toi : dans la pièce où nous vrombissons et venons nous cogner sans cesse contre la fenêtre, seule issue pour sortir de la pièce, il n’y a pas personne. Et, donc, personne ne va venir nous ouvrir la fenêtre, personne ne va abréger nos souffrances en nous écrasant d’exaspération, nous allons venir nous cogner encore et encore contre la fenêtre, jusqu’à ce que n’ayons même plus la force de le faire et que nous mourrions d’épuisement. Car tel est le sens de l’histoire, et ainsi va-t-elle.

51124

Vrai problème. — Quand, dans l’ouvrage qu’elle a consacré à sa vie et à son œuvre, Carole Angier raconte dans quelles circonstances W. G. Sebald a obtenu la photographie, qu’on trouve à la page 181 (dans l’édition française) de Vertiges, d’un dénommé Seelos Benedidkt (dont le vrai nom est Karl Berger), comment il l’a publiée sans autorisation et, puisque malgré les demandes de la famille il ne l’a jamais rendue, comment il l’a littéralement volée. Dans cet ouvrage sur lequel je me suis mis à travailler sans que personne ne me demande rien, ouvrage qui s’intitule Speak, Silence, et que je ne pourrais pas traduire par Parle, silence, puisque l’ouvrage dont il s’inspire, pour son titre, Speak, Memory, de Nabokov, n’a pas été traduit par Parle, mémoire en français, comme on aurait pu s’y attendre, mais par Autres rivages, ce qui n’a tout de même pas grand-chose à voir, mais peut-être que quelque chose m’échappe, je ne suis pas, tant s’en faut, un spécialiste de Nabokov que j’ai peu lu, Angier soutient l’argument d’après lequel, en mettant au jour les procédés dissimulés par Sebald dans l’écriture de ses livres, en montrant la vérité prosaïque derrière la prose littéraire, on apprend à aimer encore plus ses livres, ce qui est, en effet, un argument qui semble convaincant, mais les choses sont peut-être plus complexes que cela, comme le montre l’exemple de la photographie de Karl Berger, alias Seelos Benedikt, qu’on peut trouver à la page 181 de l’édition française de Vertiges. Car, cette photographie n’est pas n’importe quelle photographie : c’est la photographie d’un très jeune adolescent allemand en uniforme de l’armée allemande vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette photographie, raconte Angier, Sebald l’a obtenue lors d’un séjour à Wertach (son village natal, le fameux W. de Vertiges) auprès du frère de Karl, Lukas Berger (Seelos dans le livre), sans que les intentions de Sebald ne semblent avoir été claires pour le fournisseur. Il y a nombre de transpositions, qui mêlent réalité, fiction et documents photographiques, dans l’œuvre de Sebald : par exemple, le célèbre Dr Henry Selwyn, dont la présence étrange et le suicide planent sur les Émigrants,s’appelait en vérité Philip Rhoades Buckton, et la photographie de lui qu’on peut voir à la page 25 du livre, dans l’édition de poche française, est en réalité une photographie de Nabokov à la chasse aux papillons. Ce qui pose singulièrement problème dans la photographie de Karl Berger, alias Seelos Benedikt, c’est bien évidemment l’uniforme, car chasser les papillons et s’enrôler dans l’armée responsable d’une des pires catastrophes de l’histoire humaine, cela n’est tout de même pas la même chose. Le problème, ce n’est pas l’utilisation de matériaux tirés du réel (j’espère qu’on me pardonnera cette formule mal dégrossie) dans la fiction — l’intégration de la réalité dans la fiction, ou l’inverse, c’est un peu le babil de la littérature —, mais la spécificité de ce matériau-là, dans ce contexte-là. Pour son lecteur, toute l’œuvre de Sebald semble en effet investie de la mission de déchirer le voile de mensonge qui s’interpose entre la conscience et la réalité : mensonges familiaux, mensonges sociaux, mensonges de l’histoire, et d’ainsi parvenir à rendre la parole aux victimes qui en ont été privées, qu’elles soient des exilés dont on a falsifié jusqu’au nom même ou de jeunes gens dont l’histoire a été travestie. Or, en procédant à ce maquillage biophotographique, Sebald ne confisque-t-il pas la parole de ce jeune adolescent allemand qui, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, fut envoyé à l’école des sous-officiers de l’armée du Reich ? Et ce, d’autant plus qu’il introduit en incise un trait de caractère qui, sachant ce qu’il sait désormais, ne peut pas manquer de mettre le lecteur mal à l’aise, puisqu’il précise que Karl Berger, alias Seelos Benedikt, « avait toujours été un garçon timide ». Or, derechef, comme c’est la seule description de sa personne dont dispose le lecteur, ne sachant pas ce qu’il sait désormais, il ne peut manquer de supposer qu’il y a une sorte de lien de causalité entre la timidité et l’enrôlement dans l’armée du Reich. Et ce dernier aspect du problème le rend encore plus complexe, pour ne pas dire abyssal, parce qu’on ne comprend plus très bien, dès lors, ce que Sebald a voulu faire au juste en agençant ainsi son texte. « Il Ritorno in Patria » ressemble à s’y méprendre à un jeu de massacre où Sebald, dans une veine qui n’est pas sans rappeler parfois Thomas Bernhard, se moque ou caricature les villageois avec lesquels il a grandis (à l’exception de deux femmes qu’il trouvait très belles, nous dit-il). Or, trois fois or, la question morale ne peut manquer de se poser puisque le projet sebaldien de rendre la parole aux victimes, en tant que projet post-benjaminien d’écrire l’histoire du point de vue des vaincus, est un projet éminemment moral. Le malaise, je le répète, provient du sentiment que la parole de ce garçon qu’on a envoyé à l’école militaire pour devenir sous-officier alors que, probablement, la guerre était déjà perdue pour l’Allemagne nazie, est confisquée par Sebald dans un projet qui n’est plus un projet moral de réparation historique, mais d’auto-glorification absolue. Toujours dans le livre d’Angier, lors d’une conversation avec la sœur de Sebald, Gertrud, cette dernière confie à Angier que la diphtérie dont Sebald dit avoir souffert enfant dans le livre, ce n’est pas lui qui en a été malade, mais bien elle. Et cet effacement de la fratrie, qui n’est pas un cas exceptionnel en littérature puisque c’est ce que, par exemple, Proust fait lui aussi dans À la recherche du temps perdu, s’il ne pose pas de problème en tant que tel — l’écrivain n’est pas prisonnier de la réalité autobiographique — laisse tout de même envisager une perspective bien différente de celle dans laquelle on lit habituellement les récits de Sebald, une perspective à laquelle une bonne dose de narcissisme, selon toute vraisemblance, n’est pas étranger. Plus on avance ainsi dans le texte et son arrière-plan où l’autobiographie et le documentaire se travestissent dans la fiction, et moins on ne peut s’empêcher de songer que, in fine, s’il y a bien quelque chose qui ne change pas dans toutes les histoires que Sebald nous raconte (outre la Shoah et la destruction de l’Allemagne par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale), c’est le fait indubitable qu’il se donne toujours le beau rôle. Je ne me souviens plus de ce que j’ai ressenti la première fois que j’ai lu ce passage (peut-être du mépris pour ce jeune soldat allemand, peut-être autre chose), mais à présent, quand je regarde cette photographie de ce garçon qui semble minuscule dans son uniforme, comme si on l’avait déguisé pour une sorte de carnaval macabre, je ne puis m’empêcher d’avoir de la peine pour lui, pour l’enfant qu’il était et à qui, peut-être, personne n’aura jamais donné la parole, car il y a peu de chances qu’un enfant éprouve spontanément le désir d’aller exterminer des millions de personnes qu’il ne connaît pas et dont il ignore tout. Le problème moral que pose ce passage, et donc le profond malaise que j’ai ressenti en lisant le chapitre de son livre que Carole Angier lui consacre, est ce que j’ai appelé la confiscation de la parole : « Il Ritorno in Patria » est un long monologue où les gens ne sont guère plus que des marionnettes dans le projet d’auto-glorification mélancolique de Sebald. Vrai problème. — Ce sentiment, l’absence de références précises dans l’inventaire des sources photographiques de son œuvre (autre que le support, « Gelatin Silver Print », et un numéro d’inventaire UEA-WGS 102-106) et son invisibilité dans le chapitre consacré au matériau photographique de l’œuvre de Sebald dans l’ouvrage qui lui est consacré, Shadows of Reality, paru pourtant deux ans après celui de Carole Angier (2023-2021), l’accentue encore. Comme si, au fond, dans l’hagiographie de saint Sebald, il ne fallait pas trop fouiller. Pourtant, comment imaginer « brosser l’histoire à rebrousse-poil » (Walter Benjamin, Thèse VII, Sur le concept d’histoire, traduction de Michael Löwy dans Walter Benjamin : avertissement d’incendie, p. 93) si, au fond, confisquant jusqu’à la parole et l’image de l’autre afin de se tirer lui-même le portrait de lui-même en grand écrivain, l’écrivain écrivant « du point de vue des vaincus » finit par ressembler à s’y méprendre à l’écrivain écrivant « du point de vue des vainqueurs » ?

41124

Je n’ai pas envie d’aller au bout de cette phrase.

31124

De tête, je compte les trous, mais je ne sais pas très bien à quoi cela m’avance. Trous dans ma vie, ou plutôt sur les bords de ma vie : origines absentes, manquante tombe de maman, tant que j’en viens même à me dire que ce qui me fait défaut, ce n’est pas réellement ce qui se pourrait trouver à la place des ces trous, ce qui, s’ils n’étaient pas des trous, les comblerait de présence, mais le recueillement, une sorte de plein silence en face de ces vides. Bien qu’ayant grandi dans une famille de communistes athées (mes parents ne m’ont pas fait baptiser), à Noël, nous faisions toujours la crèche à la maison et ce rituel, devenu parent, je l’ai répété à mon tour : à Marseille, certes, quand nous y vivions, mais ici aussi, à Paris. J’y trouve une grande tendresse, laquelle tient moins à l’histoire racontée par ces petits personnages de terre cuite qui, dans le décor d’une idylle, voit se dérouler la vie ordinaire d’un village provençal et celle de l’église catholique (annonciation, nativité, adoration des mages), qu’au rituel en lui-même, aux gestes de disposer ces petits personnages de terre cuite en une scène qui raconte l’histoire d’un village provençal idéal autour de la naissance du Christ, à l’organisation d’un espace à part au sein de l’espace domestique du foyer, c’est-à-dire à l’institution du sacré. Ce qui, en quelque sorte, revient à dire : le sacré peut se trouver n’importe où, il suffit de faire les bons gestes. Et « les bons gestes », je crois que c’est cela qu’on appelle au sens le plus profond du terme, « l’amour ». Le sacré alors ne renvoie pas nécessairement à un au-delà, il est dans la présence ici et maintenant de quelque espace qui échappe à l’ici et maintenant, ouvre une voie de communication dans un temps extrêmement long. Pourquoi est-ce que je pense à tout cela en ce moment ? Je ne parviens pas à le comprendre. Faut-il que je fasse quelque chose de cette incompréhension ? Peut-être, mais quoi et pourquoi ? Cela non plus je ne parviens pas à le comprendre. Tu ne comprends pas grand-chose, n’est-ce pas ? Non, c’est vrai, presque rien. Mon Dieu, qu’est-ce que je me sens bête. Les deux semaines qui viennent de s’écouler, j’ai l’impression de les avoir perdues, comme si le temps m’avait été confisqué, ou, plutôt que « le temps », l’emploi du temps. La ritualité, c’est cela aussi, « l’emploi du temps » : les gestes qui font que la vie peut jouir d’un sens. Je pense à demain, non pour rattraper le temps que pour le retrouver, m’y retrouver, retrouver les gens qui font que la vie jouit de sens. Si une partie de ma vie se sent coupée d’une autre partie de ma vie, qu’est-ce ? Une illusion, une vérité plus profonde à explorer, un mensonge, autre chose, quoi ? Incompréhension : de tête, je compte les trous, et ne m’en trouve pas plus avancé.

21124

Je suis de nulle part. Comme je viens de l’écrire dans le cahier au bison rouge à l’instant, je cite : « Pour corriger la phrase écrite ce matin dans le carnet au bison noir, je ne suis pas de nulle part, — je suis de nulle part. Comme quand on me posait cette question qui m’a toujours horripilé quant à mes origines corses : “Tu es d’où ?”, pour y répondre enfin : Je suis de nulle part. » Et cette déclaration serait l’origine de quelque chose. Encore qu’il y ait quelque chose qui tient de la bravade en elle, je la conçois aussi comme une forme de nostalgie, d’un genre un peu particulier : une nostalgie de quelque chose que je n’ai jamais connu et que je ne connaîtrai jamais. Qui n’est pas inconnaissable (pas plus qu’à l’indicible, je ne crois pas à l’inconnaissable), qui est inconnu de moi. Et c’est dans cet inconnu que quelque chose peut être raconté, qu’un récit peut prendre forme et sens. Qu’elles se trouvent loin mes pensées (et par là, j’entends notamment : celles que nous avons partagées R. et moi, il y a quelques mois de cela, à propos de la guerre d’Algérie), loin de ce que l’on entend faire dire à la Méditerranée, et ce qu’on lui fait subir de fait, non en la clôturant — du point de vue de sa géographie, la Méditerranée est une mer presque fermée, seul un détroit en assure l’ouverture, elle s’involue, comme la spirale d’un coquillage (nautilus, comme le sous-marin du capitaine Nemo) s’enroule sur elle-même, à l’envers de la carte des arrondissements de Paris, qui se déroulent de I à XX, elle va de le sens inverse vers ∞, elle incarne le mouvement d’infini enroulement autour d’un centre introuvable, ou plutôt d’un centre qui se déplace sans cesse au cours de l’histoire, car tant d’histoires s’y déroulèrent et s’y dérouleront encore —, mais en la crucifiant de violence, et comme je voudrais au contraire qu’en émane une sensibilité toute singulière. Nostalgie de l’inconnu, n’est-elle pas étrange, et belle de cette étrangeté ? Parcourir les voies d’introuvables origines, tout autour du pourtour, comme les navigations de personne, les navigations de tout le monde, d’interminables pérégrinations. Comment ne pas inventer des mythes dans un tel univers ? Μύθος, bien avant de devenir « mythe », rappelle Chantraine, ce sont des « paroles dont le sens importe, avis, ordre, récit ». Moins prendre la parole, donc, que se parler les uns les autres, partager la parole. Quand nous cherchons, ne parlons-nous pas la même langue ? C’est un peu niais ce que je viens d’écrire, ne trouves-tu pas ? Mais cette question de l’origine inconnue, de l’origine = x, il me faut me dire toutefois qu’elle revient sans cesse et que je ne peux tout simplement pas l’ignorer, tout le mal ne vient-il pas que je ne cesse de l’ignorer ? Et le contraire de l’ignorer, ce n’est pas la trouver enfin, unique, comme révélée, donnée une bonne fois pour toute (« Ici, c’est chez moi. »), mais la cherchant sans cesse, l’inventer, en faire l’infinie relation. Ce n’est pas chercher en sachant que ce que l’on cherche, on ne le trouvera pas. C’est chercher en sachant que ce que l’on cherche n’est pas une chose, c’est une manière de vivre, c’est un état d’esprit.

11124

Depuis quelques jours, j’observe avec fascination les degrés de disparition de la tour dans le ciel de Paris. Dès le lever, de bon matin, j’y pense. Je sors de la chambre, j’ouvre les rideaux du salon (celui de la fenêtre de gauche en premier : c’est de là, me semble-t-il, qu’on peut le mieux observer le phénomène), je regarde par la fenêtre, et je m’émerveille plus ou moins en fonction du degré de disparition de la tour dans le ciel de Paris. Parfois, comme ce matin, ou comme lundi, je prends mon appareil, j’ouvre la fenêtre, je cadre, et je photographie ce que je vois. En tout, depuis lundi, j’ai pris quatre photographies de la tour plus ou moins disparue dans le ciel de Paris et, si on les dispose dans un certain ordre, lequel n’est toutefois pas l’ordre chronologique, ces quatre photographies racontent la disparition de la tour dans le ciel de Paris. « Lundi 28 octobre, 8:22, ai-je écrit lundi dans mon carnet au bison rouge, disparition de la tour dans le ciel de Paris. Dix apparitions. » Ce dernier fragment de phrase peut sembler énigmatique du fait de son apparence paradoxale, et il l’est, en effet : Comment passe-t-on, de la « disparition » à « dix apparitions » ? À la vitesse du son. La première photographie que j’ai prise, j’ai eu envie de l’encadrer avec la notation écrite au crayon à papier sous la photographie proprement dite : « Lundi 28 octobre, 8:22, disparition de la tour dans le ciel de Paris. », et d’en faire ainsi une œuvre d’art. Et puis, ce matin, prenant mes photographies de la tour dans le ciel brumeux de Paris, j’ai songé à une série, répartie sur un seul ou en plusieurs cadres, je ne sais pas encore, qui raconterait l’histoire de la disparition de la tour dans le ciel brumeux de Paris. Ce phénomène banal — le brouillard dissimule quelque chose derrière son épais rideau —, je ne puis m’empêcher de m’émerveiller devant lui. Je ne puis et, à vrai dire, je ne veux. Ce que je veux dire, c’est que ce phénomène banal ne laisse pas de m’émerveiller et que, moi, pour ma part, je ne me lasse de m’émerveiller devant lui. Il y a deux ans, à peu près au même moment de l’année, le quatorze novembre deux mille vingt deux, pour être exact, j’avais déjà constaté ce phénomène, que j’avais rapproché d’un autre conte que j’avais écrit, un conte où figure John Cage en clochard transportant les quelques affaires dont il a besoin dans un sac plastique, et d’une phrase tirée de Vertiges, le livre de Sebald où il est question de ce même sac plastique, avais-je supposé devant ce phénomène brumeux. En ce moment, même si je ne le lis pas (je ne lis pas en ce moment, je n’y arrive pas), j’ai posé sur mon bureau le livre de Sebald, Vertiges, dont il me reste à relire le dernier chapitre où il parle de son retour chez lui (« Il Ritorno in Patria »). Le rapprochement s’arrête là, viens-je toutefois de me dire, puisque moi, c’est ce que je pense, je n’ai pas de patrie. Voici donc l’image : dans le ciel de Paris, la tour Montparnasse est un point de repère, quand je la vois, où que je me trouve du moment qu’elle est visible (quand nous revenons à Paris en voiture, par exemple), je me dis toujours : « Là-bas, c’est chez moi » et la disparition de la tour dans le ciel de Paris est le rappel que je n’ai littéralement pas de chez-moi, au sens d’une patrie d’où je viendrais en ce sens que les patries d’où je pourrais venir (la Corse, l’Italie, l’Algérie), pour diverses raisons qui tiennent à l’histoire de la Méditerranée, mes ancêtres les ont quittées et, contrairement à ce que raconte Sebald dans le dernier chapitre de Vertiges, il n’y a pas de retour dans ma patrie, je n’ai pas de patrie. Écrivant ces dernières phrases, je m’aperçois que je fais le récit de l’image comme je fais le récit de mes rêves, et il me semble que c’est exactement ce qui me fascine dans ce phénomène : la disparition de la tour dans le ciel brumeux de Paris est (comme) un rêve. C’est un phénomène onirique, et tout l’est de même, le conte avec John Cage et son sac plastique raconte un rêve que j’ai fait, et le passage du sac de Sebald dans mon rêve où il devient le sac de John Cage (alors que je n’avais pas lu Sebald quand j’ai fait ce rêve et écrit ce conte) est aussi un rêve, un phénomène qui ne peut se produire qu’en rêve, en circulant d’un rêve à un autre. La réalité, c’est le rêve. La photographie, qu’on tient généralement pour une preuve que quelque chose a bien eu lieu, signifiant : « Tu vois, je n’ai pas rêvé », signifie alors : « Tu vois, j’ai rêvé ». (Non mais je rêve, quoi.)

311024

Je me suis endormi cette après-midi, et n’était le bruit qui traverse sans cesse le boulevard, où se mélangent sirènes, travaux, cris, explosions de moteurs, je dormirais peut-être encore à l’heure qu’il est. 18:38. J’avais prévu de regarder La grande bellezza, film que je n’ai pas vu depuis longtemps, mais l’image sur mon dvd était d’une si mauvaise qualité que je n’y suis pas parvenu. Il y avait une scène que je voulais revoir où, je ne sais pas si j’en ai déjà parlé ici, Jep Gambardella se retrouve seul avec une femme. Ils vont probablement coucher ensemble quand la femme, d’âge mûr, commence à lui parler des photographies qu’elle prend. Dans mon souvenir, ils sont allongés sur le lit, elle lui parle de ses photographies, dans une question rhétorique, il lui demande si elle prend aussi des nus, elle ne comprend pas l’ironie, lui dit qu’elle va les chercher pour les lui montrer, mais lui n’attend pas qu’elle revienne, il s’en va, et elle se retrouve seule. Le film date de 2013. Je ne sais pas pourquoi j’y ai pensé aujourd’hui. Probablement à cause de l’omniprésence des images de soi que les autres déversent sur nous pour nous asservir, autre chose ? — je ne sais pas. En 2013, les réseaux sociaux n’étaient pas aussi oppressants qu’aujourd’hui, et pourtant, Paolo Sorrentino avait déjà compris le mal que l’image allait faire aux gens. Raison pour laquelle, je crois, tout ce à quoi aspire son héros, c’est devenir écrivain : en finir avec l’image. Je me souviens que nous avions parlé de ce film avec Jean-Pierre Cometti : j’avais souligné la dimension proustienne (dans un passage génial que j’ai regardé aujourd’hui avant d’éteindre, un personnage répond à une autre qui lui dit qu’elle veut écrire un roman proustien que Proust est son auteur préféré, avec Ammaniti) et Jean-Pierre la question de l’Italie berlusconienne, points de vue qui ne sont pas opposés, mais se complètent, évidemment. J’avais envie de revoir cette scène, notamment, parce que le nonchalance du dandy fatigué qu’incarne Toni Servillo me semble une posture éthique : il faut fuir. Fuir, oui, pourrait-on nous rétorquer, mais pour aller où ? Je ne sais pas ; nulle part. Je regrette de ne pas avoir pu regarder ce film et je ne le regrette pas : n’avoir que le souvenir permet d’approfondir le sens éthique de la scène, telle que moi, en tout cas, je la comprends. Il y a beaucoup d’esbroufe de la part de Sorrentino au début du film — c’est son style, on n’est pas obligé d’aimer, on n’est pas obligé de regarder, et c’est vrai qu’il y a quelque chose d’un peu racoleur, le terme est peut-être exagéré, mais il n’est pas loin de la vérité —, et le contraste qu’il installe dès le départ est riche de sens. Quand il se souvient de lui, bien des années après sa mort, Cocteau dit que, dans sa chambre qui ressemblait au Nautilus, Proust avait un air de Capitaine Nemo. Et c’est vrai que tout écrivain a quelque chose d’un utopiste, d’un anarchiste, d’un fou, d’un isolé. Nemo, comme chacun sait, cela veut dire « personne » en latin et, comme chacun sait, c’est ainsi que, dans un probable jeu de mots autour de la prononciation de son nom que nous ne pouvons plus vraiment saisir, Ulysse se moque une dernière fois de Polyphème avant de fuir l’île où ce dernier le retenait prisonnier avec la ferme intention de le manger. Tout écrivain aspire à n’être personne : avoir un nom, mais pas d’image. Tout à l’heure, ce qui m’a profondément agacé, j’ai commencé d’écouter une émission que France Culture avait consacrée à la vie et à l’œuvre de W. G. Sebald, laquelle émission commençait par une évocation de sa moustache. Comme si, au fond, on pouvait réduire Sebald à sa moustache, où comme si c’était une bonne porte d’entrée, comme disent les journalistes, exactement comme on réduit Walser à la date de son décès, et caetera. Les photographies d’auteur de Sebald sont ridicules, en effet, contrairement à celles que Seelig a prises de Walser, qui sont magnifiques, mais ce n’est pas ce que l’on devrait demander à un écrivain, de poser devant l’objectif d’un photographe (les photographies que Seelig a prises de Sebald me semblent justement n’être pas posées). Un écrivain devrait interroger notre relation aux images, la fascination qu’elles exercent sur nous, la dépendance dans laquelle nous sommes par rapport à elles, la domination qu’elles imposent tant dans la vie sociale que dans la vie intime. Écrire participe d’un mouvement d’effacement des images que la gloire visible rend impossible. (Enfermements de l’écrivain : Proust, Walser.)

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.