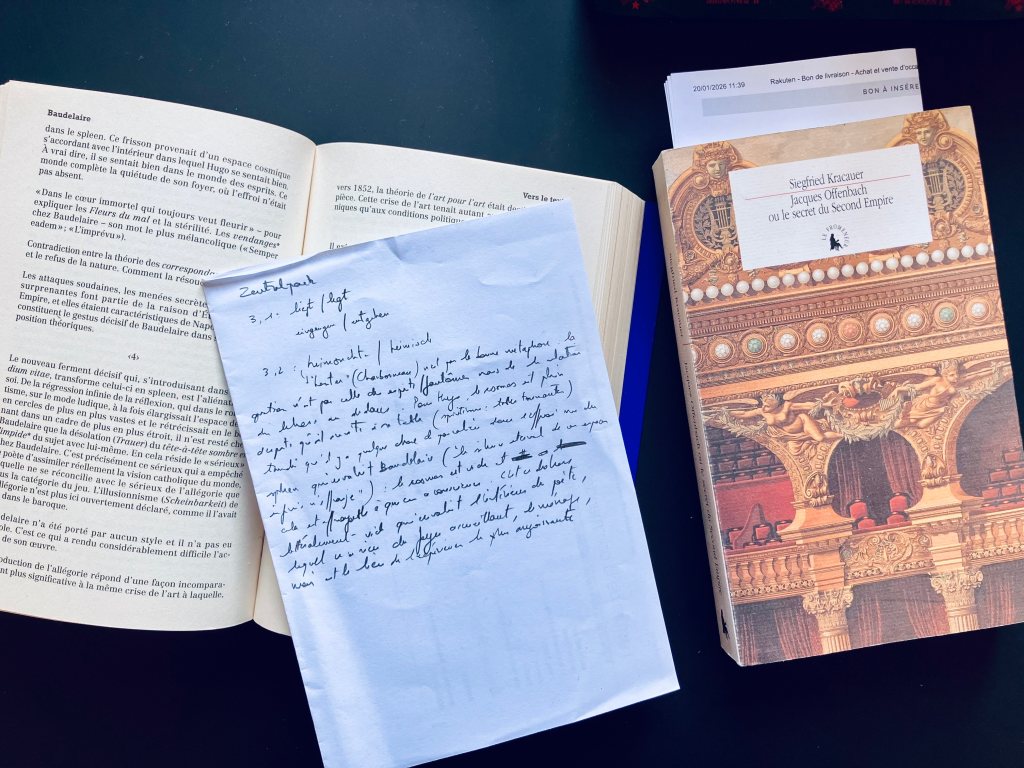

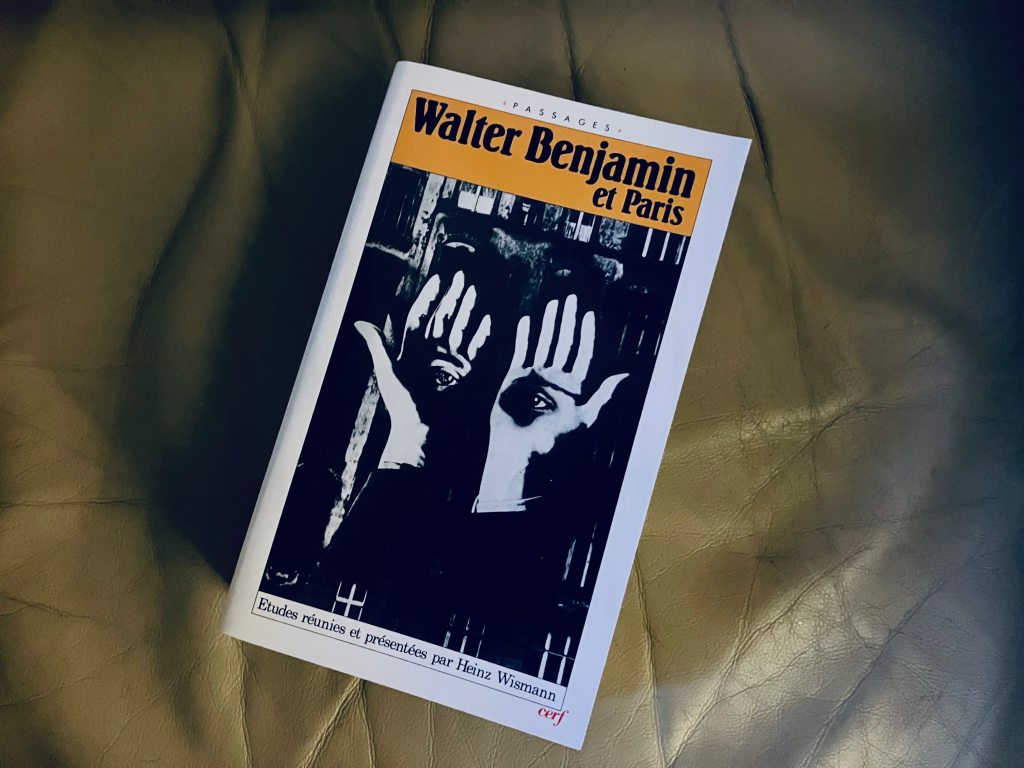

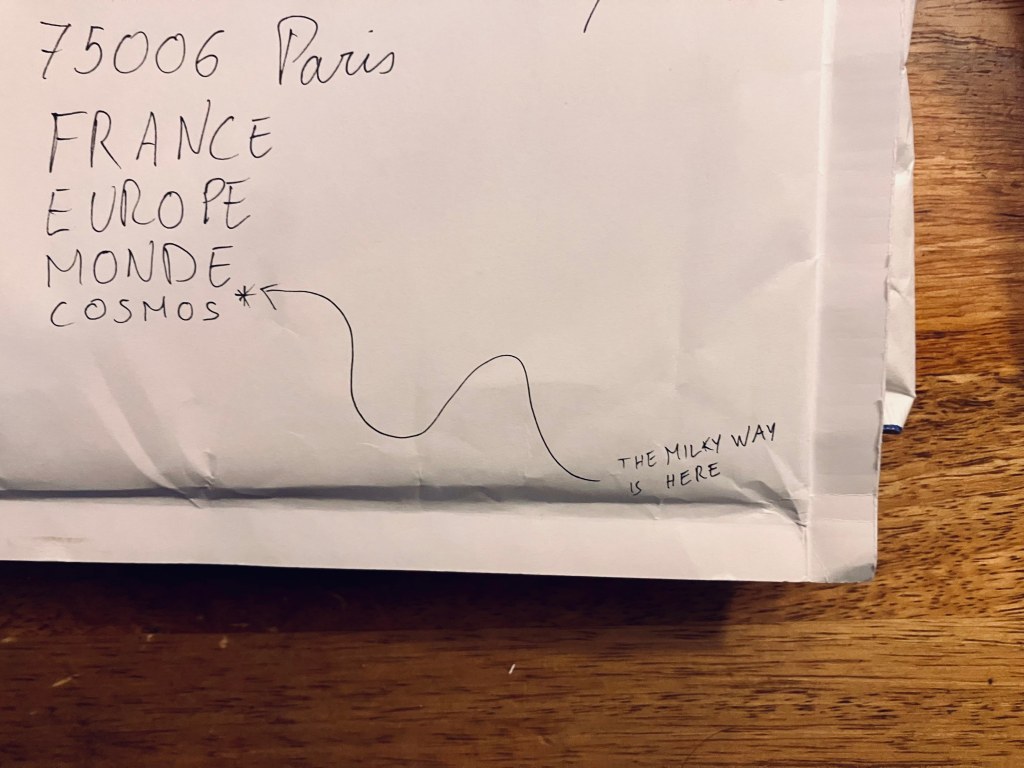

Offre de rachat. — Cette semaine, outre les produits de première nécessité, dont des oranges sanguines, de succulentes tarocco, notamment, qui me viennent d’Italie en attendant que j’aille à elles, le mois prochain, à Rome, je n’ai dépensé pour moi-même que 6,25 euros, à savoir 3,25 euros pour un exemplaire d’occasion de l’ouvrage de Siegfried Kracauer, Jacques Offenbach ou le secret du Second Empire, auxquels s’ajoutent 3 euros de transport via Mondial Relay. Je ne crois pas que ce soit suffisant pour vivre, dans l’absolu, mais, comme je ne vis pas dans l’absolu, cette semaine, cela m’aura largement suffi. Hier au soir, j’ai lu avec un rare enthousiasme les cinquante premières pages du livre de Kracauer, à la fois denses, vives, intelligentes et passionnantes. On peut évidemment faire des rapprochements entre Kracauer et Benjamin, dans la mesure où leurs projets portent sur la même ville, la même période, avec une intention semblable, et que Kracauer emploie comme Benjamin le concept de « fantasmagorie », notamment, mais un coup d’œil, même rapide, fait voir toute l’étendue de ce qui les sépare. Kracauer avance, et le rythme de sa prose semble se régler sur le rythme du cancan de cette époque qu’il décrit avec verve (« Ce Musard infernal, / C’est Satan qui conduit le bal »), tandis que Benjamin semble toujours en train de ralentir, toujours sur le point de s’arrêter. Hier, j’ai passé la matinée à traduire les premières pages de Zentralpark (§§ 1 à 3) et ce qui m’a frappé, au cours de cet exercice, c’est le travail infime sur la langue qui est à l’œuvre chez Benjamin, les traits fins des détails qui cherchent à décrire avec la plus grande précision une physionomie. Les métaphores sont infiniment précises, et il faut leur accorder une attention tout aussi minutieuse pour pénétrer dans le labyrinthe du texte. Contrairement à celle de Kracauer, chez qui on sent le métier de journaliste, qui sait parler à son lecteur, l’écriture n’est pas élégante, elle est pleine de répétitions, elle n’est pas fluide, elle ne coule pas, semble venir buter sur chacun des mots qu’elle croise, non parce qu’elle ne sait pas quoi dire, hésite, mais parce qu’elle cherche l’expression la plus juste, la plus précise, creuse des galeries dans le langage pour se frayer son chemin. Dans le § 3, 2, où Benjamin oppose Baudelaire et Hugo, il emploie deux expressions formées sur la même racine (heim), une pour chacun des protagonistes : heimsuchen pour Baudelaire et sich heimisch fühlen pour Hugo, expressions qui décrivent deux relations contraires au dehors, deux rapports incompatibles entre l’intérieur et l’extérieur. Charbonneau traduit heimsuchen par « hanter », mais ce n’est pas la bonne métaphore. Le paragraphe ne porte pas tant sur les esprits, les fantômes que sur la relation du dedans au dehors. Pour Hugo, dit Benjamin, le cosmos est plein d’esprits qu’il invite à sa table (spiritisme : tables tournantes) tandis qu’il y a quelque chose de pascalien dans l’effroi nu du spleen qui envahit Baudelaire (« le silence eternel de ces espaces infinis m’effraye ») : le cosmos est vide et cela est effroyable à qui est saisi par cette conscience. C’est le dehors littéralement vide qui envahit l’intérieur du poète, lequel n’a rien du foyer accueillant (le ménage), mais est le lieu de l’expérience la plus angoissante. L’intérieur de Baudelaire est envahi (heimsuchen) par le vide cosmique tandis que Hugo invite les esprits à sa table, se sent chez lui (sich heimich fühlte) dans un cosmos surpeuplé. À une telle allure, par conséquent, a-t-on envie de dire, l’écriture ne peut pas avancer, ou alors le plus lentement du monde. Ainsi, alors qu’Offenbach, en tant que figure de la fête, est vitesse, Baudelaire et les passages, spleen et architecture détruite, figures de la tristesse, sont lenteur. En consultant les nouvelles du monde, ce matin, j’apprends qu’une série télévisée dont le personnage principal s’appelle Laura Stern (c’est d’ailleurs le titre de la série, « L’affaire Laura Stern ») sera prochainement diffusée : Laura Stern, comme mon personnage s’appelle dans la Vie sociale. J’essaie de me persuader que cela n’a rien à voir, et puis que c’est indifférent, mais je n’y parviens pas : j’éprouve de la répugnance, comme si l’on m’avait volé quelque chose pour en faire un sous-produit de mauvais goût. Mais pourquoi est-ce que je consulte les nouvelles du monde ? Tout est sale, sali, salissant. Daphné, qui a vu le livre de Kracauer sur mon bureau, et qui nourrit une vive passion pour Offenbach, d’une petite voix polie, me demande si, quand je l’aurai fini, elle pourra le lire, elle aussi. Je lui dit que oui, mais ne lui pas que c’est pour cela, en vérité, que j’en ai fait l’acquisition. On croit que tout est sale, sali, salissant, mais ce n’est pas vrai : il y a toujours un instant, un être qui rachète.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.