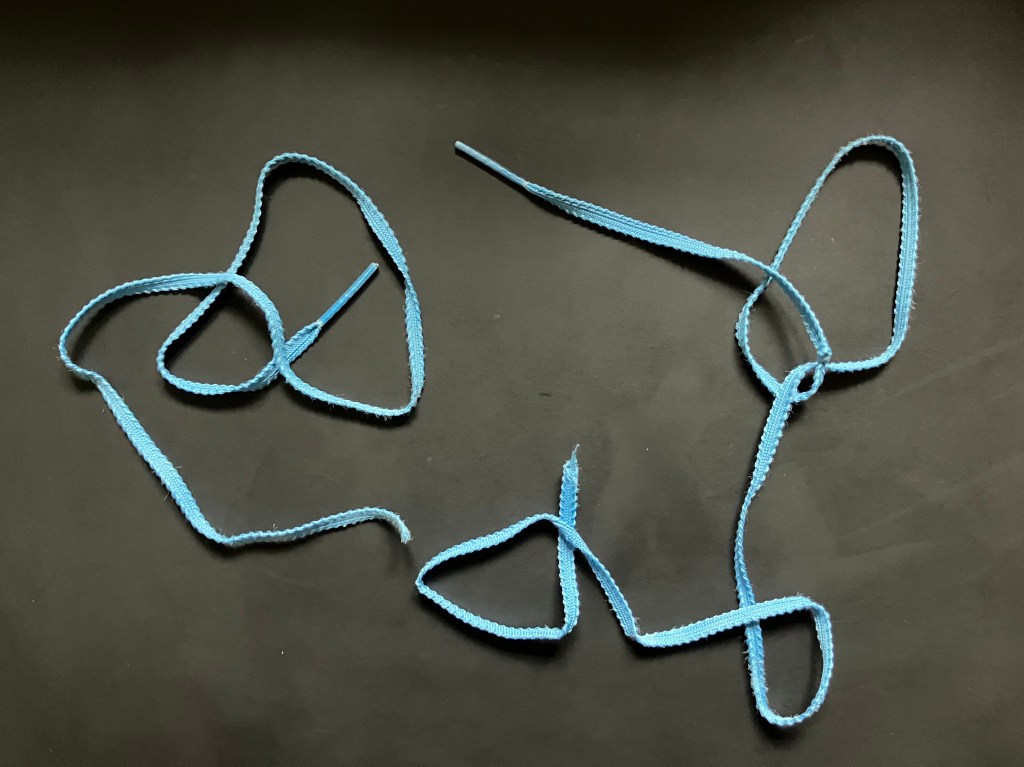

Le lacet de ma chaussure s’est cassé. J’étais en train de lacer mes chaussures et j’ai senti que quelque chose venait de se rompre : c’était lui. La semaine dernière, un nœud était apparu sur le même lacet de ma chaussure, nœud que j’avais essayé de dénouer sans y parvenir. De toute façon, cela n’aurait servi à rien, me suis-je dit en y repensant tout à l’heure, à présent, il est cassé. J’ai tout de suite compris que je ne parviendrais pas à le renouer de façon convenable, c’est-à-dire : il ne servait à rien d’essayer, même si j’y parvenais, le résultat ne serait pas satisfaisant, je ne parviendrais plus à lacer de manière efficace ma chaussure. Comme j’avais vraiment envie d’aller faire ce que je m’apprêtais à aller faire, je suis allé chercher de vieux lacets, dont l’un traîne dans une boîte où traînent de vieilles chaussures et dont l’autre lace l’une de ces vieilles chaussures, j’ai enlevé les plus récents (le cassé comme le pas cassé) et j’ai mis les vieux à la place des neufs pour lacer mes chaussures. Les deux lacets ne sont pas de la même couleur, il y en a un qui je pense ne va pas tarder à casser lui aussi, mais pour aujourd’hui, c’est ce que j’ai pensé en les voyant lacés au bout de mes pieds, cela fera bien l’affaire. Pourtant, cela ne fait pas du tout l’affaire : je vois bien que ce sont de vieux lacets, cela ne pose pas de problèmes fonctionnels certes, des lacets sont des lacets, mais entre de nouveaux lacets et de vieux lacets, si l’on y réfléchit un peu, on s’aperçoit vite qu’il y a un écart infranchissable. Je suis allé courir quand même, sans savoir très bien pourquoi, pour quelles raisons je continuais de faire ce que je fais, que ce soit courir ou n’importe quoi d’autre, je l’ai fait parce qu’il faut bien faire quelque chose, j’ai parcouru la distance que j’avais prévue de parcourir, à peu près dans les délais que j’avais prévus pour le parcours, je suis rentré à la maison, j’ai fait mes exercices de gainage et mes pompes. Il n’y a rien de bien différent des autres jours, non. Et c’est avant que je me suis fait la réflexion : l’illusion aura duré trente-six jours avant de s’effondrer. J’avais vraiment considéré, et ce, à plusieurs reprises, que l’année 2025 allait être une meilleure année que l’année 2024, que quelque chose de bon allait se produire, et j’y ai vraiment cru. Cette croyance a pris fin aujourd’hui. Aujourd’hui, quand le lacet de ma chaussure gauche s’est cassé, j’ai compris que ce n’était pas simplement le lacet qui venait de se casser, mais que c’étaient toutes les illusions, et les espoirs, tout le sens de l’existence qui me restait là, entre les mains, en morceaux, sans qu’aucun nœud ne puisse refaire ce qui venait d’être défait. La question qui se pose à présent est de savoir pourquoi, dans les conditions dont je viens de parler, je continue de faire ce que j’ai pris la décision de faire, et mis en pratique dès le premier janvier de cette année, pourquoi je continue de courir, de faire attention à ce que je mange, de faire mes exercices physiques, pourquoi je continue de ne pas boire d’alcool, et caetera et caetera. Et c’est vrai, si rien n’a de sens, comme cela paraît absolument évident, s’il n’y a pas de récompense, si tout est in fine arbitraire, dépourvu de toute justice, pourquoi ne pas faire n’importe quoi, pourquoi s’efforcer de se comporter d’une manière qui ne soit pas trop indigne ? Cela n’a aucune importance. Si rien n’est vrai — que des propositions triviales ou des théories si abstraites qu’elles sont sans influence aucune sur notre vie quotidienne, et encore, l’histoire des sciences est l’histoire des erreurs auxquelles les êtres humains ont cru depuis qu’ils ont commencé à essayer de mettre en ordre leurs connaissances, depuis qu’il les ont théorisées —, s’il n’y a pas de justice, pourquoi continuer ? Pourquoi ne pas tout laisser tomber ? Pourquoi faire quelque chose de sa vie ? Cela n’a aucun intérêt, aucune importance, il n’y a aucune raison de le faire, aucune raison de ne pas le faire, c’est indifférent, insignifiant. Il n’y a pas de récompense — à la fin, tout le monde meurt —, quand on s’adresse à quelqu’un, c’est toujours dans le vide que l’on parle, personne n’écoute nos prières, personne ne nous croit, personne ne s’intéresse à nous, je sais qu’il n’y a pas de raison, mais c’est mon plaisir : j’aime bien courir, alors je vais courir. Oh, bien sûr, il y a des vieilles avec leurs bâtons de marche qui font de la marche nordique, des vieilles sur la tête de qui je casserais bien les bâtons de marche avec lesquels elles se traînent lamentablement pour une efficacité à peu près nulle, elles sont grosses et vieilles, et s’accrochent pourtant à l’existence, pourquoi ? parce qu’elles aiment ça, vivre, c’est incompréhensible, mais elles aiment ça, et moi quand je pense que je vais devenir vieux, moi aussi, vieux comme elles, j’ai envie de vomir, mais elles ne m’empêchent pas de courir et, même si j’ai envie de les tuer, je suis bien élevé, je ne passe pas à l’acte, je passe mon chemin. On fait les choses parce qu’on aime les faire, c’est tout, il y a des raisons, mais elles ne comptent pas beaucoup, j’entends les raisons a priori (le déterminisme, comme disent les sociologues), et il n’y a guère que les esthètes comme moi qui s’intéressent aux raisons a posteriori, dont ce journal est la collection vivante. Mais pourquoi est-ce que j’accorde une telle importance à ce lacet cassé ? Ce n’est pas une parabole ou une connerie du genre, non, mon lacet s’est vraiment cassé entre mes doigts, ce matin, cependant que j’étais en train de lacer mes souliers pour aller courir. Mais ce lacet n’est pas simplement ce lacet : tout est de même fabrique, tout s’entr’exprime, et ce lacet rompu est l’image de l’illusion brisée. Quand je me suis entendu dire encore une fois : « Fais quelque chose de ta vie », ce qui m’a le plus blessé, ce n’est pas qu’on puisse le penser — qu’on pense que je ne fais rien de ma vie est normal, c’est la doxa vulgaire de l’époque pour qui « faire quelque chose » signifie « gagner de l’argent » —, c’est que j’ai déjà fait ce que l’on entend par « faire quelque chose », mais ce n’est pas vrai : il n’y a pas de dignité dans le travail. On ne respecte pas les gens qui travaillent, on est jaloux des gens qui gagnent beaucoup d’argent, c’est tout. Sauf que l’argent ne change rien : à la fin, on meurt. La quête du gain est absurde. Quand je travaillais chez G., on me méprisait, on me considérait comme un moins que rien, un débile mental, un vulgaire larbin, et la supérieure hiérarchique de ma petite-amie l’encourageait à me quitter parce que, pensait-elle, et lui disait-elle, je n’étais pas du même monde qu’elle. Alors, quelle dignité peut-il bien y avoir là-dedans ? Absolument aucune. Il n’y a pas de sens, il n’y a pas justice, il n’y a pas de vérité, il n’y a pas de dignité. Il n’y a rien. Absolument rien. Ce qui me blesse le plus quand je m’entends dire : « Fais quelque chose de ta vie », ce n’est pas que telle ou telle personne me le dise, ce qui m’angoisse, c’est la possibilité qu’un jour, puisque c’est ce que tout le monde pense, puisque tout le monde me le dit, puisque tout le monde, au nom de je ne sais quelle supériorité morale, se sent autorisé à me le dire, à me juger, ce qui m’angoisse à un point inimaginable, tant que cela me tord le ventre, me retourne les entrailles, me donne envie de mourir, c’est que Daphné en vienne à son tour un jour à le penser, qu’elle pense que je ne suis qu’un bon à rien, un raté. Cette idée me terrifie parce que, alors, si cela devait se produire, la dernière illusion se briserait, et je saurais que j’aurais absolument tout raté dans ma vie, je saurais que jamais ma vie n’aurait eu le moindre sens, le moindre intérêt, le moindre gramme d’importance. Alors, c’est imbécile, je le sais, mais je me dis que Daphné est trop jeune encore pour penser ce genre de choses, qu’elle entend pourtant, puisque tout le monde autour d’elle le pense et le dit, mais les illusions ne se sont pas encore brisées pour elle, elle est trop jeune, alors je profite de ce temps de répit. Combien d’années me reste-t-il encore ? Quatre ? Trois ? Une ou deux, peut-être, mais guère plus. Ensuite, ce sera trop tard, ce sera complètement fini. L’absence de raisons sera devenue tellement manifeste que je ne pourrai plus m’illusionner. J’ai pensé à maman tout à l’heure. Je me suis dit que, si elle était encore vivante, je pourrais lui parler, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Quand elle est morte, il y a bien des années de cela, ce qui m’a le plus peiné, c’est que nous ne nous étions jamais vraiment parlés. Pourtant, je l’aimais d’un amour absolu et inconditionnel. Mais il y a toujours autre chose à faire. On fait toujours autre chose que parler. C’est cela, qu’on appelle, je suppose, « faire quelque chose de sa vie », faire des choses qui, à l’heure de notre mort, n’auront absolument plus aucune importance. J’aurais pu continuer à me mentir (je n’aurais pas dû le faire, j’ai bien fait de ne pas le faire, mais j’aurais pu), j’aurais pu continuer de me faire accroire que, si maman était encore là, je pourrais lui parler, et qu’elle aurait les mots qu’il faut, qu’elle saurait trouver les mots justes pour me consoler, mais ce n’est pas vrai. Même si je l’aimais d’un amour absolu et inconditionnel, elle ne m’a jamais compris : tous les conseils ou les ordres qu’elle m’a donnés ne m’ont jamais conduit que dans des voies sans issue, ce n’étaient pas des chemins pour moi, je sais qu’elle m’aimait, pourtant, mais je crois qu’elle ne pouvait pas, tout simplement, à cause de son histoire familiale à elle, de son éducation, ce devait être horrible d’être la fille d’un communiste comme mon grand-père le fut, elle ne pouvait tout simplement pas me comprendre. Pourquoi m’aurait-elle compris aujourd’hui, alors ? Je ne l’en aime pas moins, ce n’est pas ce que je veux dire, c’est simplement comme cela, aussi bêtement factuel que cela. Pourquoi le cacher ? Pourquoi me mentir ? Pourquoi cacher quoi que ce soit ? Moins j’ai d’illusion et plus il me semble dépourvu de sens de cacher quoi que ce soit, à moi-même et aux autres, si étrangers me soient-ils (parce qu’ils ne me comprennent pas, parce qu’ils n’ont pas envie de me comprendre, ou pour d’autres raisons que j’ignore, n’ai pas envie de connaître ou ne parviens pas à comprendre, moi non plus). De toute façon, c’est un fait que je n’écris pour personne. Si la vie avait un sens, s’il y avait une justice (en ce monde ou en un autre, s’il y avait seulement un autre monde), s’il y avait une vérité, si la dignité était quelque chose, s’il y avait quelque part quelqu’un qui nous écoute, je pourrais croire que j’écris pour quelqu’un, quelqu’un qui croirait au même sens que moi, à la même justice que moi, aux mêmes vérités que moi, qui aurait la même conception de la dignité que moi, à qui je prêterais l’oreille quand elle aurait quelque chose à me confier, mais ce n’est pas vrai, il n’y a rien de tout cela. On peut se mentir — tout le monde, à des degrés différents, pour des raisons différentes, se ment, se ment ou ne se pose même pas la question, vit avec des œillères en attendant de mourir sans jamais penser à la mort —, on peut se raconter des histoires, croire en quelque chose ou ne croire en rien, mais cela n’a aucun sens. Je n’écris pour personne parce qu’il n’y a personne. L’univers est vide. On continue parce qu’on ne sait pas quoi faire d’autre, parce qu’on a été élevé comme cela, à être bien élevé, à travailler, à respecter les autres, à obéir, à se tenir tranquille, à croire en des valeurs, avec des grandes majuscules, à croire que les bons seront récompensés et les méchants punis, on a été élevé pour faire quelque chose de sa vie, se tenir tranquille, penser le moins possible, continuer. On continue parce qu’on est dressé pour continuer. Chez l’être humain, ce que Spinoza appelait le conatus — l’une des plus grandes supercheries de l’histoire de l’humanité —, et qui voudrait que chaque chose s’efforçât de persévérer dans son être, n’est jamais que le résultat d’un long apprentissage de l’obéissance, de la reproduction du même, de la répétition, de l’imitation, un long dressage (des millénaires et des millénaires) pour ne plus discerner l’illusion, pour prendre l’illusion pour la réalité, croire en la vérité, la justice, la dignité, le sens. Mais c’est faux. Il n’y a rien de tout cela. Tout est vide. Et personne ne t’écoute. Alors, pourquoi continuer ? Mais, pourquoi ne pas continuer ?

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.